NOTES

ジャズが一番変化していく時代に

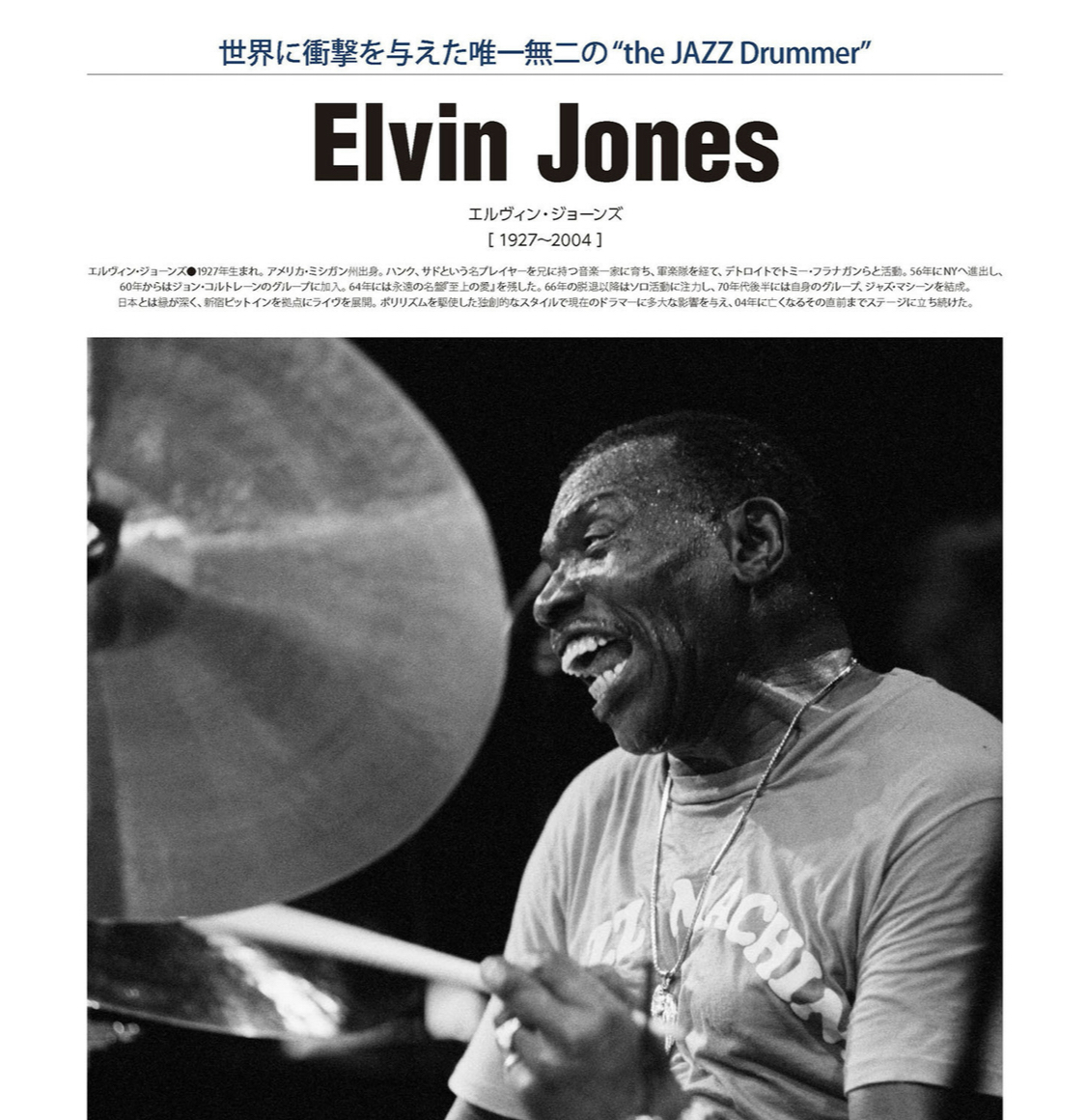

エルヴィンのドラムがすごくマッチしていた

僕がエルヴィンを聴き始めた最初の頃に聴いた作品は、ソニー・ロリンズの『ヴィレッジ・ヴァンガードの夜』、エルヴィンとリチャード・デイヴィスの『ヘヴィ・サウンズ』、(ジョン)コルトレーンの『ライヴ・アット・バードランド』あたりかな。エルヴィンとコルトレーンがやっている作品は、もう全部聴きましたよ(笑)。年代による違いも結構あって、やっぱり50年代は50年代、60年代は60年代の音がして、70年代になるとエレキ楽器がたくさん入ってくるから音量も上がってきて、エルヴィンは良い意味で“音が荒くなっていく”というか。やっぱり時代によって違いがあるんですよ。その中でも60年代……特に65年前後というのは、エルヴィンに限らずジャズ史全体を見ても面白い時代で。マイルス(デイヴィス)が頭角を現してきたのもその頃で、ジャズ・シーンが急速に変化していった。60年代後半になるとフリー・ジャズも出てくるし、彼らはいわゆるハード・バップからフリー・ジャズに辿り着くまでの道を切り開いた人達じゃないですか。エルヴィンは60年代に入るまでのマイルスとの作品なんて、もう“借りてきた猫”のような大人しいドラム叩いてますけど(笑)、60年代に入って一気に本性が出てくる。共演者もフリーっぽく演奏するようになるっていうのもあるけど、ジャズが一番変化していく時代にエルヴィンのドラム自体がすごくマッチしていたんじゃないかなって思います。

全部じゃないけど採譜もしましたし、(エルヴィンに)なりきって叩いてみたりするんだけど、録音して聴いてみるとやっぱり全然違う。各楽器の音量バランスだったり、タイミングだったり、自分とは明らかに違うところが出てくるんです。だからプレイそのものを採譜してコピーするのは、わりとできてしまうのかもしれないんだけど、ただそれを譜面通りにやったところで、エルヴィンみたいには叩けないんですよ。

(楽器は)カノウプスで自分のセットを作る前の話ですけど、エルヴィンと同じ60年代に作られたオールド・グレッチの18”のキットは手に入れたし、シンバルもオールドKを使っていました。やっぱりそういうセットで叩くと、気分は出ますよね。より近づいた感はあったし、なりきれるというか。もちろんエルヴィン以外にもいろんなドラマーや音楽を聴いたり、なりきったりするんです。趣向を変えてポール・モチアンになってみたり、(ジャック)ディジョネットになってみたり。やってはみるんだけど、不思議なことに時間が経つといつの間にかエルヴィンに戻ってしまうんです。ジャズ・ドラマーとして最終的に戻るのはいつもエルヴィン。もしエルヴィンがいなかったら、僕はロック少年のまま、ジャズ・ドラムに興味を持たなかったと思いますし、僕にとってエルヴィン・ジョーンズはそのくらい衝撃的な存在なんです。

Recommend Albums

Elvin Jones(1965年)

Joe Lovano(1998年)

The Elvin Jones Jazz Machine(2017年)