NOTES

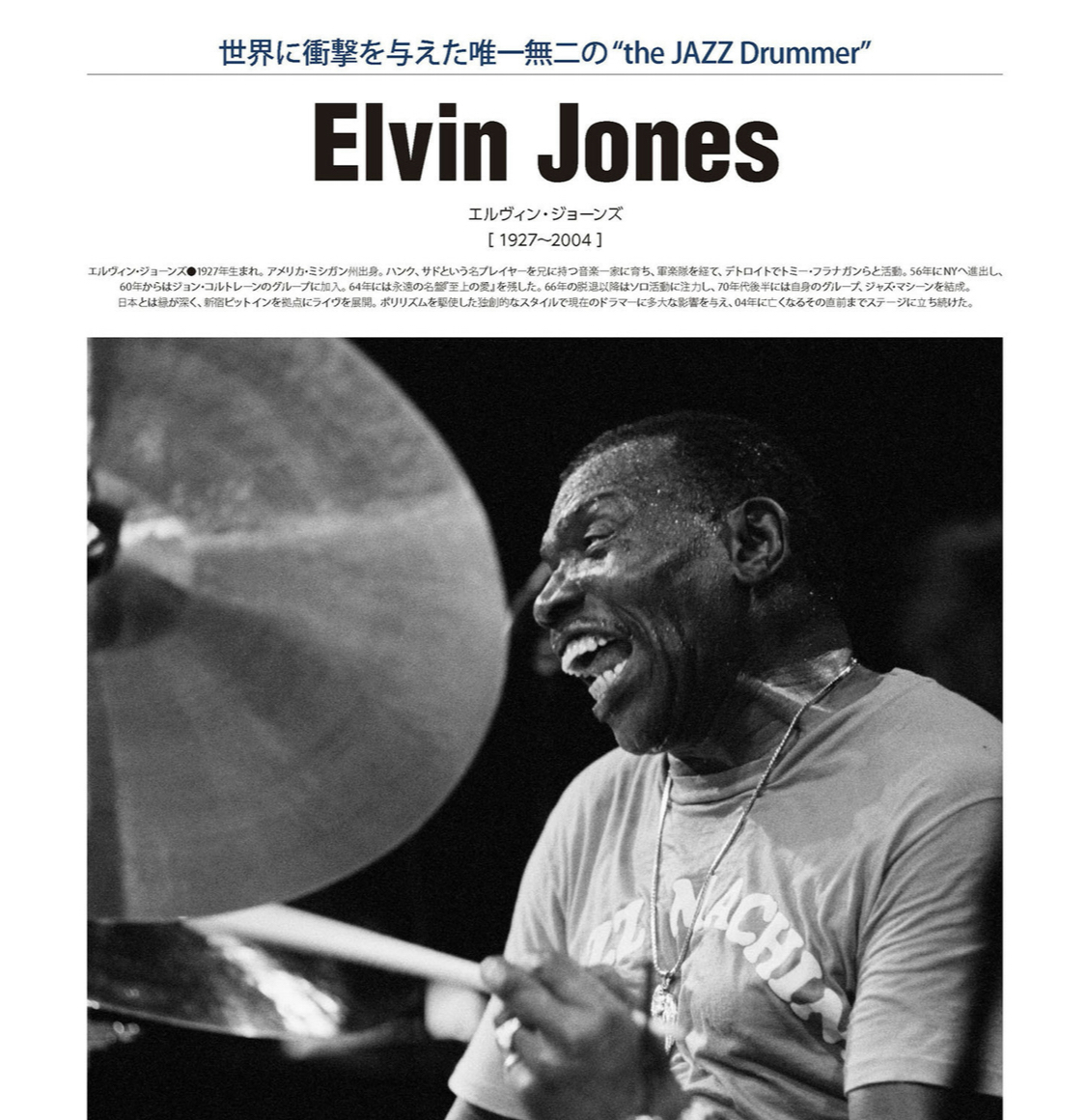

ジョン・コルトレーン、トミー・フラナガン、マッコイ・タイナーらとの共演の他、自身のリーダー・バンドでも数々の名演を残し、ジャンルを超えて世界中のドラマーに影響を与えた巨人、エルヴィン・ジョーンズ。本日9月9日は彼の生誕記念日ということで、エルヴィンのフォロワーである江藤良人がその無二なるドラミングの衝撃を語った2017年11月号の記事を公開!

ステージに出てくると

まずチューニングを始めるんですけど

そのチューニングから

もう音楽が始まっていた感じ

僕はいわゆるロック少年で、コージー・パウエル一辺倒だったんですけど、高校生の頃にジャズ・ドラマーをいろいろと聴き始めた時期があって、アート・ブレイキーに始まり、トニー・ウィリアムスを聴くようになって。そうこうするうちにエルヴィン(ジョーンズ)も聴くようになったんですけど、エルヴィンは何だろうな……一番ガツンと来たんです。(エルヴィンを聴いて)ジャズにのめり込んだけど、何に魅力を感じたかって正直に言うと、“何やってんだか、よくわからないところ”でした(笑)。ブレイキーやトニー、マックス・ローチは明確でわりとわかりやすかったんですけど、(エルヴィンは)本当に何もわからなかったというのが正直なところで、逆に一番謎めいていたっていうのも大きいですね。だから面白そうだなとも思いましたし。

ロックしかやっていなかった頃は、バス・ドラムとスネア中心のビートばかりだったから、そもそもシンバルを中心に作るジャズのリズムっていうのがよくわからなくて。ロックでも、もちろんシンバルを刻んだりもするけど、基本はクラッシュ的な扱い、アクセント的な使い方が多いんだけど、(ジャズでは)「シンバルの刻みが中心になるっていうのは、一体どういうことなんだ?」って。とは言え、エルヴィンの3連符でドカドカ叩いたりもするところ……そういうプレイにもすごく興味を持ったんですよね。エルヴィンのライヴは日本に来たとき観に行ったくらいですけど、作品はもうほとんど聴いたと思います。(エルヴィンを)聴き続ける中で、そもそもジャズがどういう音楽なのかとか、ジャズならではの語法とか、アンサンブルも自分の中に蓄えながら僕は成長していって、段々とエルヴィンのプレイもわかるように……というか理解できるようになっていったんだと思っています。

エルヴィンを初めて生で観たのは、92〜93年くらいだったと思います。(新宿)ピットインでやったんですけど、当時から自分もそこで演奏していたので、とにかくちゃんと観たくて、そのときはチケットを買って、前から2列目くらいで観たのかな。ドラムの真ん前でしたけど、とにかく音が綺麗でしたね。ステージに出てくると、まずはチューニングを始めるんですけど、そのチューニングからもう音楽が始まっていた感じ。雰囲気というかオーラがすごいから、そこにも圧倒されました。エルヴィンはそのとき60歳半ばくらいでしたけど、まだまだ元気でしたよ。そこから翌年、翌々年と何回か続けて観ましたけど、フロアの後ろにいても音はすごく飛んでくるし、アグレッシヴにやってはいるんだけど、リズムがあまりに心地良いから途中眠くなったくらいで(笑)。一見、ものすごく激しいんだけど、実はすごく緻密で、ダイナミクスが半端じゃない。偉大なドラマーって人にはない特別なサウンドがあると思うんですよ。これはマックス・ローチ、これはフィリー(ジョー・ジョーンズ)、これはディジョネットかな……とか。エルヴィンはそれに加えてまた別の何かに惹きつけられる何かがあるんです。練習やルーディメンツ、教則的なものを積み上げて完成されたっていう感じではなく……もちろん猛練習していたとは思うけど、何かこう、アフリカ人が自然発生的にリズムを感じているような、また別の血が流れているような……聴けば聴くほどに感じるんですよね。“フレーズを叩きました”というより、自分の話し方でしゃべっているような、ただ自然に出てきたものをやっただけ。かといって大雑把な感じはなく、ものすごく緻密で。

次ページ ジャズの変化とエルヴィンのドラム