PLAYER

UP

【Interview】ジョン・セオドアが語るクイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ加入で変化した”ドラム観”

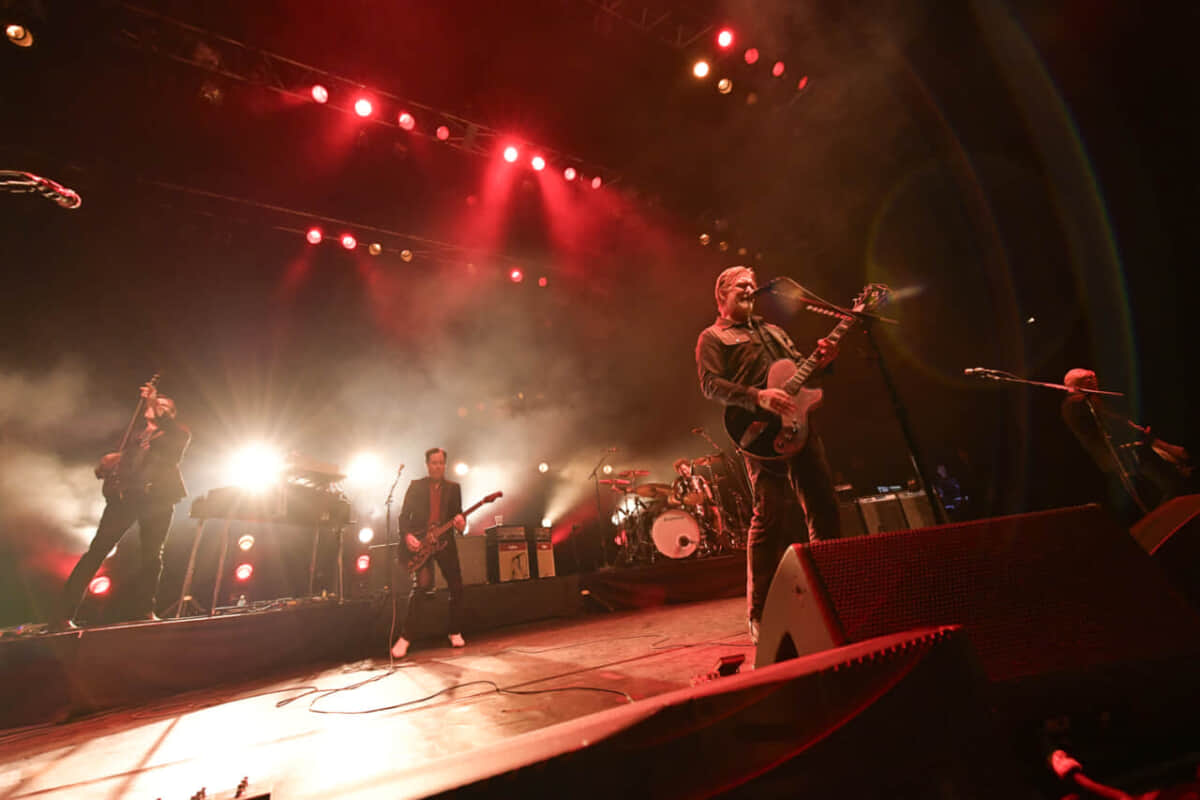

- Photo:Kazumichi Kokei(Live)

- Translation:Tommy Morley

- Interview:Shinichi Takeuchi/Text:Rhythm & Drums Magazine

俺達は一体化していたから

クリックは必要なくて

美しい瞬間達が繰り広げられていた

●ここからは昨年発表された『In Times New Roman… 』についてお聞きしたいのですが、今回のレコーディングはメンバー全員が揃って行われ、しかもクリックを一切使わなかったそうですね?

ジョン その通りだよ。マーク・ロンソンと一緒に作った『Villains』は、どことなく自分達の外側に向かっていくようなアルバムだった。自分達の間から生まれてくるものを追い求め、自分達を超越するようなものへと投影していくような気分だったね。それが今回はそもそも世界が燃え盛るような状態だっただろう? パンデミックの中にいたわけでさ。

それに加えて俺達はそれぞれ個人的なクソみたいな事情も抱えていて、胸糞悪い出来事がとにかくたくさんあったんだ。そんな嵐が吹き荒れるような中でも、全員で揃って音楽をプレイ出来ることに希望の光を見出していた。そしてそれは自分達がまだガレージや地下室に集まってプレイしていた若い頃がフラッシュ・バックするようなことでもあった。バンドみんなで一堂に会するっていうことに自分達自身がインスパイアされて、曲を作ることに手応えを覚え、それらが形になっていくに連れて、世界中に溢れている暴力や野蛮さを反映させた内容になっていったんだ。

そんな感じだから“パーフェクトなものに仕上げようぜ!”みたいに考えて作っていくようなことは一度もなかった。正確無比なプレイをしようなんて思ったことはなくて、押し引きするような場面、スピード・アップしたりスロー・ダウンするような局面も必要だったんだ。俺達を囲む世界のように、ワイルドさやブルータルなサウンドが必要だった。意図的に握っていたハンドルから手を離すようになると、5人が1つになっていてバンドとしての結束を高めていることにも気がついたね。そうなると互いに頼り合うようなことも自然とできるようになった。その瞬間に感じた本能に身を委ね、それがバンドとして機能していったんだ。

もはや正確なプレイであるか否かは重要でなく、たとえどんなにとっ散らかったプレイでもグレイトなフィーリングを生み出せていた。オーバーダビングもほとんどしなかったし、俺達は一体化していたからクリックは必要なくて、美しい瞬間達が繰り広げられていた。その瞬間に潜むものをしっかりとキャッチしていったようなものだったよ。

パーフェクトなテンポでプレイするなんて

俺には耐えられないよ

曲が良ければそんなの気にしないだろう?

●最近はクリックを聴かないと演奏を出来ない若いドラマーたちも多いのですが、そういった状況に何か感じることはありますか?

ジョン もはや俺も歳を重ねてきたから、彼らとはちょっと感覚が異なっているところもある(笑)。特に若いドラマーを目にすると俺とはまったく異なるものを感じるね。俺がキッズの頃はパンク・ロックばかりをプレイしていた。“自分より年上の連中に気に入られることはないだろうが、それが何だっていうんだ! クソくらえ!”っていうヘンなプライドがあった。まぁ実際に“一体コイツらは何をやっているんだ?”って感じで、自分がやっていた音楽が気に入られることはなかったね(笑)。

それまでに作り上げられてきたものの上にそれらとは違う何かを作っていくっていうのは、すべての若い世代の肩にかかっている。その良し悪しを語るのは俺の仕事じゃないさ。実態として俺がそれを気に入ることはないかも知れないが、それは俺が歳を食ってしまって好きなものが違うからなんだ。

音楽がコンピューター化されてから本当にたくさんのことが起こってしまい、コンピューターが生まれる以前の、俺が育ったアナログの時代にはあった限界みたいなものが取っ払われてしまった。ショート・カット・キーを使って一瞬ですべてを消し去り、気が済むまで何千ものテイクをプレイするなんて昔は不可能だった。

12分のテープを使って3テイク録ったら、次のテイクは巻き戻して古いテイクを上書きするしかなかったんだ。こういった制限を取っ払ってしまったことで、後からいくらでも修正できてしまうからと、キチンとアイディアをまとめたり曲中で思い描いたことを実行しない人が増えてしまったと思う。

それにメトロノームを使ったり、パーフェクトなタイム感で作る音楽ってのはもはやマシンによるダンス・ミュージックの世界で、そもそも人間がプレイする音楽ってパーフェクトなタイム感で表現されるべきものじゃないと思うんだ。グリッドにピッタリと沿ったような音楽を俺達が作ろうっていうのはおかしな話で、それはあくまでもクラブ・ミュージックをコンピューターやマシンを使って作るなら許されることだよ。

完璧を追求してしまうとリスナーとして困惑してしまうだろうし、パーフェクトなテンポでプレイするなんて俺には耐えられないよ。曲が良ければそんなの気にしないだろう? バッド・ブレインズの昔のレコードを聴けば、クソみたいなものなんて一切感じられないはずだ。

水中やロードで録音されたような荒々しいサウンドかもしれないけど、世界で最高なサウンドが詰まっているんだ。その一方でコンピューターによってリファインされ、かなりクリアにレコーディングされてグリッドが整ったりストレッチしたりいじくりまくったような近年のものを聴いたとき、人間らしさがなくて退屈に感じるだろう。

メルヴィンズのバズ・オズボーンは俺の良き友人の1人なんだけど、アイツはいつも「サビはどんな感じにしたいんだ? 心拍数が速まる感じにしたくないか? 棚から飛び降りるときのワクワクみたいなものがサビに入る直前に欲しいだろう?」って言うようなヤツなんだ。

そういうナチュラルな人間らしさはメトロノームで作り出せるものじゃないし、クールに完璧を目指して快適にどっしりと構えているだけじゃダメだね。そこにはロックンロールなものなんて一切ないよ。モーターヘッドがクリックを使ったことなんてないだろうけど、君のガールフレンドは彼らの音楽にハートを奪われるだろう? 結局はそういうことなんだよ。

次ページ

バンドで求められるドラマー像について