NOTES

UP

【芳垣安洋のドラム・ノーベル賞!第186回】NYのジャズ/フリー・ジャズのサックス奏者=ジム・ペッパー

- Text:Yasuhiro Yoshigaki

【第186回】NYのジャズ/フリー・ジャズのサックス奏者=ジム・ペッパー

DISCOGRAPHY

|  |

|---|---|

| 『Out Of Sight And Sound』 | 『Comin’ and Goin’』 |

| The Free Spirits | Jim Pepper |

|  |

| 『Afro Indian Blues』 | 『Misterioso』 |

| Jim Pepper | Paul Motian |

|  |

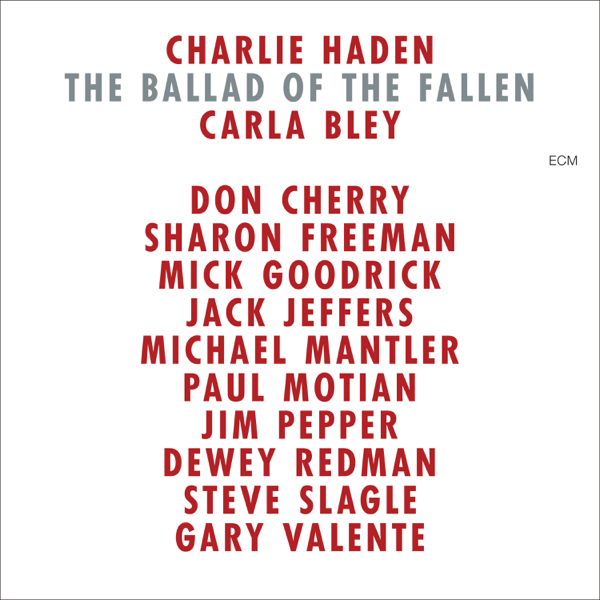

| 『Jack Of Clubs』 | 『The Ballad Of The Fallen』 |

| Paul Motian Quintet | Charlie Haden |

ジム・ペッパーというサックス奏者がいました。彼はネイティヴ・アメリカンの血筋で、60年代後半から、92年に亡くなるまで、主にNYのジャズ/フリー・ジャズのエリアで活躍しました。若い頃はこの年代のサックス奏者らしく、ジョン・コルトレーンに傾倒していたようですが、彼の父親から仕込まれたネイティヴ・アメリカンの踊りや歌など、彼自身が持つ素養や、後に知り合うミュージシャンからの助言などもあり、だんだんと独自のユニークなスタイルで活動をするようになります。もともとは、太平洋岸の北部に当たる、オレゴン州にいたのですが、60年代中期にNYに移住し、“フリー・スピリッツ”というバンドに参加します。

このフリー・スピリッツというバンドは、アメリカのジャズ・ロックの草分け的なグループで、著名になる前のドラマー=ボブ・モーゼスや、ギタリストのラリー・コリエルらがオリジナル・メンバーでした。基本は歌モノのポップなメロディが中心にあるのですが、かなり激しめのファンキーなロック・テイストの演奏の上に延々とフリー・ソロをするサックスがかぶるというスタイルの曲、シタールが鳴り響くインド色満載の曲、メロウなバラードもあり、ある意味ごった煮的で、普段、R&R/R&B/ルーツ・ミュージックを聴いてきたオーディエンスにはかなり刺激的だったようで、一時期話題になったようです。そして、ジム・ペッパーの名前も徐々に知られるようになります。

モーゼスとコリエルがジャズ・エリアの活動の戻り、ビブラフォン奏者のゲイリー・バートンのバンドに参加するために脱退したことによって、バンド自体は3年弱の活動しかできませんでしたが、ライヴ盤を含む2枚のアルバム『Out Of Sight And Sound』、『Live At The Scene: February 22nd 1967』をリリースしているので、このユニークな音を一度聴いてみてください。

残されたジム・ペッパー達は、ベース奏者のクリス・ヒルズが中心となって“エヴリシング・イズ・エヴリシング”というレア・グルーヴ系のバンドを作りました。こちらはなかなか入手が困難なようですが、このバンドにおいてジム・ペッパーは彼のオリジナルとして後々さまざまなジャンルの音楽家がカヴァーすることになる「Witchi Tai To」というヒット曲の最初のテイクを演奏しています。

これは、彼のルーツであるネイティヴ・アメリカンの言葉で歌われるパートがベーシックになっていて、サックスのリリカルなメロディとのバランスが非常に美しく神秘的な曲です。彼自身も80年代後半までいくども録音していますが、ジャズ・エリアでオレゴンというグループやヤン・ガルバレクらがとりあげただけでなく、ソフト・ロックのバンド=ハーパール・ビザールがカヴァーしたテイクがフラワー・ムーブメントと相まって大ヒットし、さまざまなエリアで人気を博しました。

ジム自身は71年にリリースした最初のリーダー作『Pepper’s Pow Wow』でまず取り上げています。このアルバムは、キング・カーティスの『ライヴ・アット・フィルモア・ウェスト』で有名なベーシスト=ジェリー・ジェモットやドラムのビリー・コブハムらが参加しています。他にもネイティヴ・アメリカンのルーツに即した楽曲がいくつか見られる興味深い構成になっています。

60年代に、ポスト・ジョン・コルトレーン一派としてのアイデンティティに固執していたジム・ペッパーに、「Witchi Tai To」をきっかけとして彼自身のルーツに回帰して新しい世界への扉を開くことを勧めたのが、オーネット・コールマンやドン・チェリーだったそうです。このような転機を迎えたのち、70年代以降はジャズ・シーンでの活動が中心になったジム・ペッパーは、オーネットの人脈から、ドラマーのポール・モチアンや、ベース奏者のチャーリー・ヘイデンらとも活動を共にするようになります。こうして80年代にはジャズ・シーンでさまざまな名盤に参加しながら、自身のルーツに根ざした作品に取り組むこととなっていきました。

彼自身の作品の中でも私が最も好きなのは、『Comin’ and Goin’』(83年)。ドン・チェリー、ナナ・ヴァスコンセロス、ビル・フリーゼル、ジョン・スコフィールド、コリン・ウォルコット、ダン・ゴットリーブなど、錚々たるメンツですね。最後のアルバムとなってしまったライヴ盤『Afro Indian Blues』も、先住民やアフリカ系移民などのアメリカのさまざまな人種のルーツに関しての考察がテーマとなった素晴らしい演奏です。

ポール・モチアンのバンドでは、長らくジョー・ロバーノとのツイン・サックスによるアンサンブルで大きな空間に染み入るようなサウンドを作り上げています。セロニアス・モンクの曲を取り上げ、モチアンのドラム・ソロもユニークな『Misterioso』、フリー・ジャズの要素が強い『Jack Of Clubs』の2枚はドラマーにもオススメですので御一聴を。

チャーリー・ヘイデンの“リベレーション・ミュージック・オーケストラ”の2作目『The Ballad Of The Fallen(邦題:戦死者たちのバラッド)』は、人種問題などを扱ったコンセプト・アルバムですが、実は最初はいろんなところから圧力がかかったため再び録音ができるようになるには、十数年の歳月を要しました。しかも、ECMというヨーロッパの大手のジャズ・レーベルとの契約をして初めて、途絶えていた録音を進めることができたというかなりな“いわくつき”の作品です。

リベレーション・ミュージック・オーケストラは、カーラ・ブレイによる素晴らしいアレンジが施され、スペイン語圏の作曲家による楽曲や伝統音楽、チャーリー・ヘイデンの名曲「サイレンス」などを、当時のジャズ/即興音楽界のトップ・ミュージシャン達が、時に自由に、時に統制をとって演奏するという、実に見事なバランスの上に成り立ったビッグ・バンドです。ここでもジム・ペッパーは重要な役割を担っています。チャーリー・ヘイデンやポール・モチアンの音楽は、フリー・ジャズの括りに捉えることもできますが、フリー・ジャズの魅力もありつつ、また逆に暑苦しさにもつながる押しつけがましさが強くなく、また一味違った主張を持った演奏であることを感じると思います。ジム・ペッパーの音楽が溶け込むのがうなずけます。

今回は名曲「Witchi Tai To」の作者であり、サックス奏者である、ジム・ペッパーの周辺の音楽を聴いてみました。

Past Column

【第185回】70年代ハード・ロックの基礎を築いたユーライア・ヒープのドラマー、リー・カースレイク追悼

【第184回】NYジャズの名サックス奏者、スティーヴ・グロスマン追悼

【第183回】“クラプトン再起を支えた”ジェイミー・オールデイカー追悼

【第182回】ピアニスト、キース・ティペット追悼

【第181回】チック・コリアのシンバル

【第180回】ビル・ウィザーズ

※これ以前のコラムは、誌面版のリズム&ドラム・マガジンにてチェックできます!!

◎Profile

よしがきやすひろ:関西のジャズ・シーンを中心にドラマーとしての活動を始める。モダンチョキチョキズ、渋さ知らズなどのバンドに参加後上京。民族音楽/パーカッションなどなどにも精通し、幅広いプレイ・スタイルで活躍している。菊地成孔やUA、ジョン・ゾーン、ビル・ラズウェルなど数多くのアーティストと共演し、自身のバンドであるOrquesta Libre、Vincent Atmicus、Orquesta Nudge!Nudge!をはじめ、ROVOや大友良英ニュー・ジャズ・クインテットなどでも活動している。ジャンルやスタイル、国籍などを取り払い、ボーダレスに音楽を紹介するレーベル=Glamorousを主宰している。

◎Information

芳垣安洋 HP Twitter