NOTES

UP

【芳垣安洋のドラム・ノーベル賞!第189回】ジャズ・ドラム界のパワー・ヒッター、ラルフ・ピーターソン追悼

- Text:Yasuhiro Yoshigaki

【第189回】ジャズ・ドラム界のパワー・ヒッター、ラルフ・ピーターソン追悼

ジャズはわりと細かいサイクルで主流となるスタイルが変化し、どんどん細分化してきました。モダン・ジャズと呼ばれる、スウィング・ビートを軸にしたもともとのスタイルとは大きくかけ離れていき、あらゆる民族的なリズムやサウンドをも取り入れ、今もジャズは大きく幅広く、さまざまなジャンルを飲み込んで変化し続けているように見えます。

過去幾度かのタイミングで、元来のジャズという音楽に“革新的な大きな変化”が起こりました。例えばそれが50~60年代のアフロ・キューバンの導入であったり、60年代後半の電子サウンドやファンク・ビートとの結びつきであったり、70年代頭にかけて起こったリターン・トゥ・フォーエヴァーのようなブラジル系のサウンドとの融合であったり、リズムやコードを解体して自由な形態で演奏するフリー・ジャズと呼ばれる音楽の台頭であったり……などなどの出来事でした。

こういったものがミックスすることによって、後にフュージョンと呼ばれるジャンルが起きてくるわけですが、こういった革新的な出来事の直後には必ずと言っていいほど“反動”が起きていました。70年代の電子サウンドからスタートし、80年代に結実したフュージョンの萌芽のリバウンドとして、ファンク・ミュージックとジャズの融合の立役者の1人であったハービー・ハンコックが、自ら“V.S.O.P. クインテット”を結成し、アコースティックで力強く伝統に根ざしたジャズを演奏するようになったのが76年でした。当時、“ライフタイム”での活動を中心にロック・エリアのミュージシャン達と盛んに活動していたトニー・ウィリアムスが、このV.S.O.P.クインテットに参加したことは相当大きな話題になったものです。この流れは大きな潮流となって伝統的なジャズの復権が始まりました。こうしてマイルス・デイヴィスやハービー・ハンコックらがエレクトリック・サウンドを取り入れる以前の“新主流派”と呼ばれた時代のスタイルを継承し、さらにパワーやテクニックに磨きをかけた若い世代のジャズ・ミュージシャン達が、次々に世に出てくるようになります。

V.S.O.P.のVer.2に当たる“V.S.O.P. クインテットⅡ”に参加した、ウイントンとブランフォードのマルサリス兄弟を筆頭に、次々と登場してくる凄腕に相当驚かされた時期がありましたね。80年代後半から90年代にかけてのことで、この様相はかなりの長きに渡って続きます。80年代は、音楽を聴くためのソースがアナログ・レコードからCDに切り替わった時代で、音楽の聴き方や需要にいろんな変化が起きます。その影響は大きく、老舗であったジャズのレーベル、ブルーノート・レコードは、79年に活動を一時停止せざるを得なくなります。

そうして84年、EMIが親会社となったことで復活することができ、CDを中心に、またアルバムをリリースし始めるのですが、この機会に先述したV.S.O.P.ように若手の新人ジャズ・プレイヤー達を集めて、バンドを組んで売り出すという企画が起きたのです。そして世に出たのが“OTB(Out of The Blue)”というバンドでした。驚くことに、メンバーがプロデューサーや企画者の推薦、オーディションを経て選ばれたことで、中にはそれまで一般には無名に近かったようなミュージシャンまでいたことです。

少々話は逸れますが、最近Webで見た、ギタリスト=アル・ディ・メオラのインタビューの中で、彼がチック・コリアのリターン・トゥ・フォーエヴァーのメンバーになったのは、まだ彼がバークリー音楽大学の学生だった頃、彼の友人であるローカル・スタジオのエンジニアが、ディ・メオラの演奏の入ったカセット・テープを無理矢理しつこく頼み込んでチック・コリアに聴かせたことがきっかけだった、ということを語っていました。人の出会い、バンドのでき方にもいろいろあるんですね。

話を戻しましょう。OTBは新主流派的なジャズをエネルギッシュにプレイし、あっという間にジャズ界の新しいアイドルになりました。84〜85年ほどの間に4枚のアルバムをリリースし、幾度にも渡る世界ツアーを敢行。もちろん日本でも、当時はまだ盛んだった野外での大きなジャズ・フェスに出演したりもしていて、TV番組での放映もありました。メンバーは段々とそれぞれ個人での活動に重きをおくようになり、OTBを離れ、その度にまた新しい若手ミュージシャンを補充するという形態でバンドは維持されていましたが、90年代になるとメンバーみんながそれぞれ自分のバンドを率いる一国一城の主となり、バンドとして機能することが困難になってしまい、活動を停止してしまいました。オリジナル・メンバーだったサックスのケニー・ギャレットのように、マイルス・デイヴィスやアート・ブレイキーとの活動なども経験して、今はNYジャズ界の牽引者として揺るぎない存在になっているプレイヤーもいます。

同じくOTBのオリジナル・メンバーで、来日時にもバンドにいたドラマーがラルフ・ピーターソンです。来日当時は、まだまだアート・ブレイキーやエルヴィン・ジョーンズも相当元気で、凄まじい演奏を披露していましたが、ラルフは彼らと同じフェスに出ても、なんら臆することなく、それはそれはもうぶっといビートでグイグイとバンドを牽引する、凄まじい演奏を聴かせてくれました。基本的にはオーソドックスではありましたが、速いスティック・ワークと思いっきりの良さ、ふくよかなタイコの音とメリハリのあるシンバル、強いシンバル・レガートのツブの立ち上がり……などなど、日本でも多くの人が魅入られたと思います。

実はそのラルフが残念なことに先月、急逝してしまいました。最近は活動も少し地味ではありましたが、素晴らしい音楽家であったことは間違いありません。知らない方も多いと思いますので、この機会に紹介したいと思った次第です。

とりあえず、まずはOTBのデビュー・アルバム『Out of the Blue』を聴いてみてください。アフロ・アメリカンの要素の強い力強いジャズが聴こえてきます。タイトル曲は、スウィング・ビートのシャッフルとはこういうものなんだというのがよくわかる曲です。

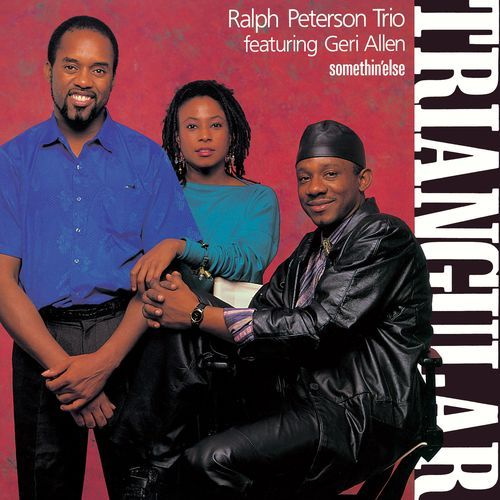

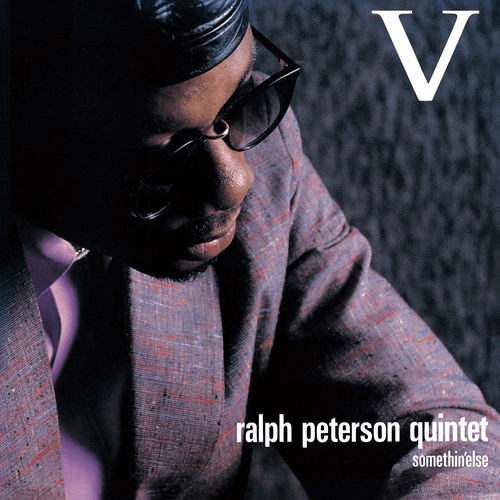

ラルフ・ピーターソンはOTBを離れてから、自分がリーダーとなって多くのアルバムをリリースしてきました。私は特に80年代の後半にリリースした、『Triangular』、『V』の2作品を聴いてもらいたいと思います。

『Triangular』は80年代に大活躍した女性ピアニスト、ジュリ・アレンを擁したトリオ編成で、セロニアス・モンクの曲やオリジナル曲をメロディアスに、しかしながらリズムはハードにダイナミックに演奏している、とても清々しい作品です。

かたや『V』の方は当時大々的に売り出し中だったトランペッター、テレンス・ブランチャードをフィーチャーして、かなりエッジの効いたイケイケの演奏です。ピアノは同じくジェリ・アレンですが、こちらの方が切り込み方が鋭い印象。ラルフは自由にアクセントやフレーズを展開させていき、音楽は相当な大きなダイナミクスを持っています。

驚くのは、ほとんどのオリジナル曲をラルフ自身が作曲していることですね。作曲もそうですが、実は彼はトランペットも相当達者で、YouTubeにはトランペットの映像もあがっています。本当に素晴らしい才能だと思います。また、コンピングとシンコペーションの解説をしたクリニック映像もあります。ちょっと独特ですが、彼のような力強いコンピングの練習方法を知りたい人には参考になると思います。今回挙げた作品はサブスクリプションで聴くことができないものがほとんどなのですが、YouTubeなどで探してみると音源やいろんな動画に行き着くはずですので、ぜひ聴いてみてください。

今月は、急逝したジャズ・ドラム界のパワー・ヒッター、ラルフ・ピーターソンにドラム・ノーベルを。

Past Column

【第188回】【第188回】“BB&A”ベーシスト、ティム・ボガート追悼

【第187回】アフロ・スピリッツ・ジャズの重鎮、カイル・エルザバール

【第186回】NYのジャズ/フリー・ジャズのサックス奏者=ジム・ペッパー

【第185回】70年代ハード・ロックの基礎を築いたユーライア・ヒープのドラマー、リー・カースレイク追悼

【第184回】NYジャズの名サックス奏者、スティーヴ・グロスマン追悼

【第183回】“クラプトン再起を支えた”ジェイミー・オールデイカー追悼

【第182回】ピアニスト、キース・ティペット追悼

【第181回】チック・コリアのシンバル

【第180回】ビル・ウィザーズ

※これ以前のコラムは、誌面版のリズム&ドラム・マガジンにてチェックできます!!

◎Profile

よしがきやすひろ:関西のジャズ・シーンを中心にドラマーとしての活動を始める。モダンチョキチョキズ、渋さ知らズなどのバンドに参加後上京。民族音楽/パーカッションなどなどにも精通し、幅広いプレイ・スタイルで活躍している。菊地成孔やUA、ジョン・ゾーン、ビル・ラズウェルなど数多くのアーティストと共演し、自身のバンドであるOrquesta Libre、Vincent Atmicus、Orquesta Nudge!Nudge!をはじめ、ROVOや大友良英ニュー・ジャズ・クインテットなどでも活動している。ジャンルやスタイル、国籍などを取り払い、ボーダレスに音楽を紹介するレーベル=Glamorousを主宰している。

◎Information

芳垣安洋 HP Twitter