PLAYER

UP

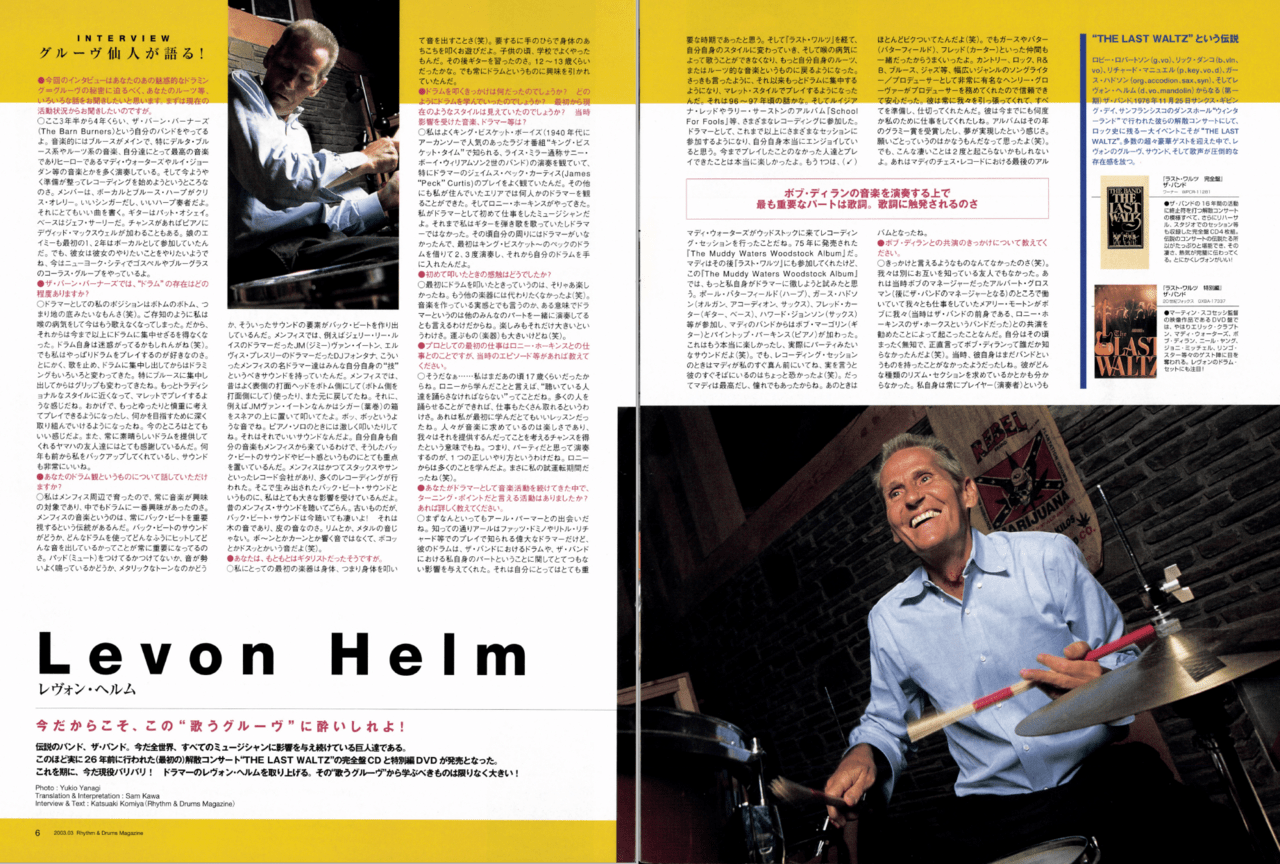

【Archive Interview】リヴォン・ヘルム

- Interview & Text:Rhythm & Drums Magazine/Interpretation & Translation:Sam Kawa

本日4月19日はザ・バンドのドラマー、リヴォン・ヘルムの命日。2012年にこの世を去ってから、今年で10年目を迎えました。ドラム&ヴォーカルとして、数々の名演を残し、また後進のミュージシャンにも大きな影響を与えたリヴォン。ここではそんな彼を語り継ぐべく、2003年3月号で実現した独占インタビューの一部を公開します!

自分の音楽もメンフィスから来ているわけで

そうしたバック・ビートのサウンドやビート感

そういうものにとても重点を置いているんだ

●あなたのドラム観というものについて話していただけますか?

リヴォン 私はメンフィス周辺で育ったので、常に音楽が興味の対象であり、中でもドラムに一番興味があったのさ。メンフィスの音楽というのは、常にバック・ビートを重要視するという伝統があるんだ。バック・ビートのサウンドがどうか、どんなドラムを使ってどんなふうにヒットしてどんな音を出しているかってことが常に重要になってるのさ。パッド(ミュート)をつけてるかつけてないか、音が勢いよく鳴っているかどうか、メタリックなトーンなのかどうか、そういったサウンドの要素がバック・ビートを作り出しているんだ。

メンフィスでは、例えばジェリー・リー・ルイスのドラマーだったJM(ジミー)ヴァン・イートン、エルヴィス・プレスリーのドラマーだったDJフォンタナ、こういったメンフィスの名ドラマー達はみんな自分自身の“技”というべきサウンドを持っていたんだ。メンフィスでは、昔はよく表側の打面ヘッドをボトム側にして(ボトム側を打面側にして)使ったり、また元に戻してたね。それに、例えばJMヴァン・イートンなんかはシガー(葉巻)の箱をスネアの上に置いて叩いてたよ。ボッ、ボッというような音でね。ピアノ・ソロのときには激しく叩いたりしてね。それはそれでいいサウンドなんだよ。

自分自身も自分の音楽もメンフィスから来ているわけで、そうしたバック・ビートのサウンドやビート感というものにとても重点を置いているんだ。メンフィスはかつてスタックスやサンといったレコード会社があり、多くのレコーディングが行われた。そこで生み出されたバック・ビート・サウンドというものに、私はとても大きな影響を受けているんだよ。昔のメンフィス・サウンドを聴いてごらん。古いものだが、バック・ビートのサウンドは今聴いてもすごいよ! それは木の音であり、皮の音なのさ。リムとか、メタルの音じゃない。ボ~ンとかカーンとか響く音ではなくて、ボコッとかドスッとかいう音だよ(笑)。

●あなたは、もともとはギタリストだったそうですが。

リヴォン 私にとっての最初の楽器は身体、つまり身体を叩いて音を出すことさ(笑)。要するに手のひらで身体のあちこちを叩くお遊びだよ。子供の頃、学校でよくやったもんだ。その後ギターを習ったのさ。12~13歳くらいだったかな。でも常にドラムというものに興味を引かれていたんだ。

●ドラムを叩くきっかけは何だったのでしょうか? どのようにドラムを学んでいったのでしょうか? 最初から現在のようなスタイルは見えていたのでしょうか? 当時影響を受けた音楽、ドラマーなどは?

リヴォン 私はよくキング・ビスケット・ボーイズ(1940年代にアーカンソーで人気のあったラジオ番組“キング・ビスケット・タイム”で知られる、ライス・ミラー通称サニー・ボーイ・ウィリアムソン2世のバンド)の演奏を観ていて、特にドラマーのジェイムス・ペック・カーティス(James“Peck”Curtis)のプレイをよく観ていたんだ。その他にも私が住んでいたエリアでは何人かのドラマーを観ることができた。そしてロニー・ホーキンスがやってきた。私がドラマーとして初めて仕事をしたミュージシャンだよ。それまで私はギターを弾き、歌を歌っていたし、ドラマーではなかった。その頃自分の周りにはドラマーがいなかったんで、最初はキング・ビスケット~のベックのドラムを借りて2、3度演奏し、それから自分のドラムを手に入れたんだよ。

●初めて叩いたときの感触はどうでしたか?

リヴォン 最初にドラムを叩いたときっていうのは、そりゃあ楽しかったね。もう他の楽器には代わりたくなかったよ(笑)。音楽を作っている実感とでも言うのか、ある意味でドラマーというのは他のみんなのパートを一緒に演奏してるとも言えるわけだからね。楽しみもそれだけ大きいというわけさ。運ぶもの(楽器)も大きいけどね(笑)。

●プロとしての最初の仕事はロニー・ホーキンスとの仕事とのことですか、当時のエピソードなどかあれば教えてください。

リヴォン そうだなぁ……私はまだあの頃17歳くらいだったからね。ロニーから学んだことと言えば、“聴いている人達を踊らさなければならない”ってことだね。多くの人を踊らせることができれば、仕事もたくさん取れるというわけさ。あれは私が最初に学んだとてもいいレッスンだったね。人々が音楽に求めているのは楽しさであり、我々はそれを提供するんだってことを考えるチャンスを得たという意味でもね。つまり、パーティだと思って演奏するのが、1つの正しいやり方というわけだね。ロニーからは多くのことを学んだよ。まさに私の試運転期間だったね(笑)。

●あなたかドラマーとして音楽活動を続けてきた中で、ターニンク・ポイントだと言える活動はありましたか? あれば詳しく教えてください

リヴォン まずなんといってもアール・パーマーとの出会いだね。知っての通りアールはファッツ・ドミノやリトル・リチャードなどでのプレイで知られる偉大なドラマーだけど、彼のドラムは、ザ・バンドにおけるドラムや、ザ・バンドにおける私自身のパートということに関してとてつもない影響を与えてくれた。それは自分にとってはとても重要な時期であったと思う。そして『ラスト・ワルツ』を経て、自分自身のスタイルに変わっていき、そして喉の病気によって歌うことができなくなり、もっと自分自身のルーツ、またはルーツ的な音楽というものに戻るようになった。さっきも言ったように、それ以来もっとドラムに集中するようになり、マレット・スタイルでプレイするようになったんだ。それは96~97年頃の話かな。そしてルイジアナ・レッドやラリー・サーストンのアルバム『School For Fools』など、さまざまなレコーディングに参加した。ドラマーとして、これまで以上にさまざまなセッションに参加するようになり、自分自身本当にエンジョイしていると思う。今までプレイしたことのなかった人達とプレイできたことは本当に楽しかったよ。

※本記事は2003年3月号の記事を転載したものになります。