UP

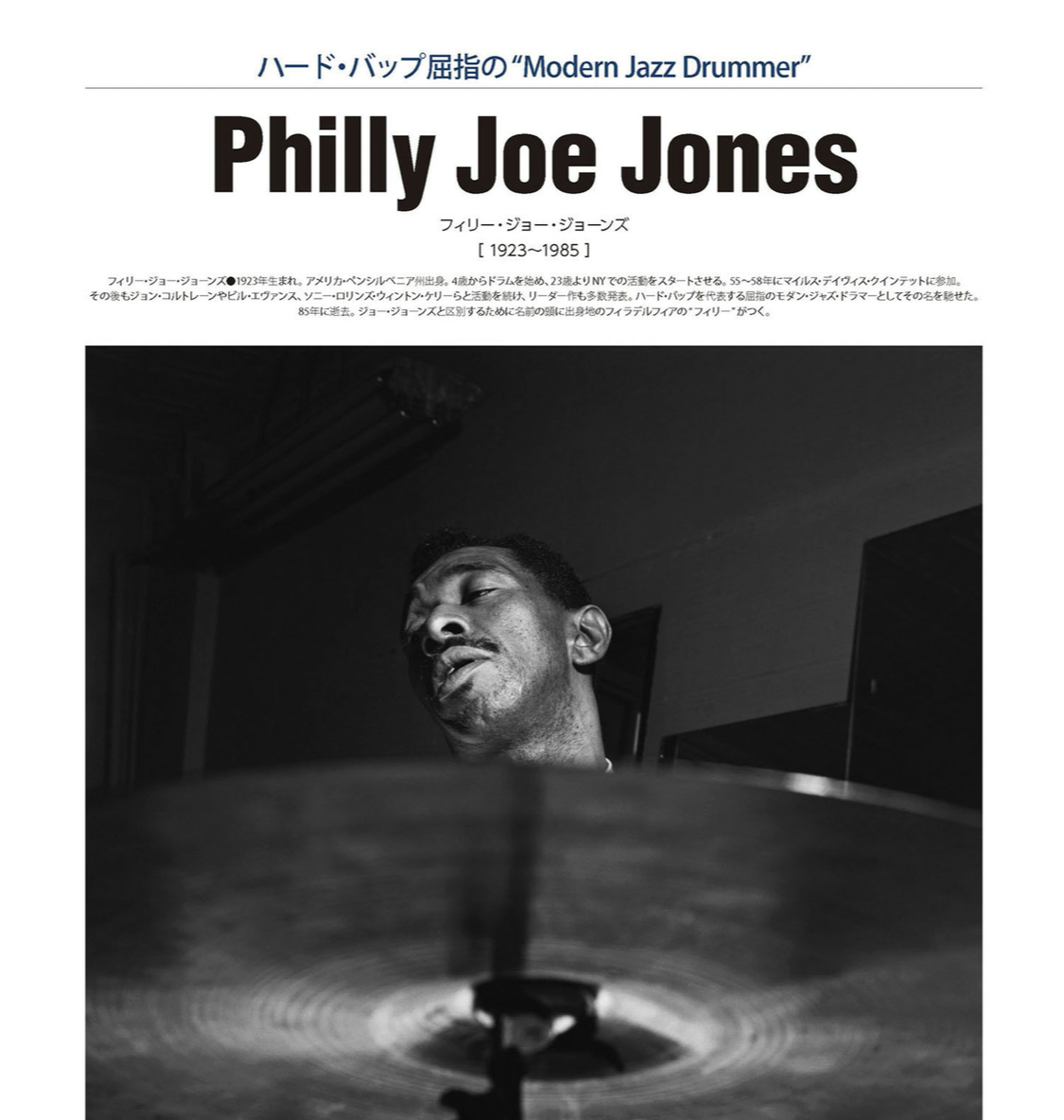

フィリー・ジョー・ジョーンズ – ハード・バップ屈指のModern Jazz Drummer –

- Interview & Text:Rhythm & Drums Magazine

1950〜60年代のハード・バップ期を代表するジャズ・ドラマー、フィリー・ジョー・ジョーンズ。マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーン、ビル・エヴァンスを筆頭に、当時のジャズ・シーンを牽引していたアーティスト達と共演を重ね、後進のドラマーにも多大な影響を与えたレジェンドの1人である。本日7月15日は彼の生誕記念日ということで、フィリー・ジョー・ジョーンズを敬愛する宮川 剛がその魅力を語った記事を公開!

まるで録音後の完成図を知っていたかのような“目線”

(そもそも宮川さんがジャズを聴き出したきっかけは何だったのですか?)—高校生のとき、故郷・長崎の田舎町にやって来たジャズ・バンドの演奏に魅了された僕は、何もわからないままレンタル・レコードのジャズの棚にあった作品を片っ端からたくさん聴きました。当日返却だと100円戻ってくるので、放課後、自転車で片道30分の道のりを飛ばしてカセット・テープに録音して閉店までに返しに行く毎日でした。

その後ジャズ研に入り、福岡の“バックステージ”というお店でジャズについてたくさんのことを学んで。そのバックステージのマスターが勧めてくださったのがフィリー・ジョー・ジョーンズだったんです。マスターの専門的な解説、店の高級オーディオで聴くレコード、店に集まる先輩ミュージシャンが語るフィリー・ジョーの魅力、それらすべてが(フィリー・ジョーに)入れ込むようになったきっかけです。

(フィリー・ジョー・ジョーンズのどんなところに惹かれましたか?)—僕が入っていたジャズ研では、主に1950〜60年代のビバップと言われるスタイルに真面目に取り組んでいました。この時代の録音は、レコード会社のプロデューサーに集められたミュージシャン達が録音当日にちょっと打ち合わせして何テイクか録って、出来が良いテイクを作品にするといった、いわば“どセッション”がほとんどで、フィリー・ジョーはまさにそんな現場で大活躍したドラマーの1人ですが、1956〜62年くらいの作品が特に秀逸だと思うんです。ジャズという音楽の特性もあり、セッションでもそれぞれのアドリブが良かったり、高い次元で合奏が成立していれば良い作品が生まれるじゃないですか。しかしそのセッションのはずが、フィリー・ジョーが参加すると、あたかもそのメンバーで長年やり慣れた定番曲かのような仕上がりになるんです。まるで録音後の完成図を知っていたかのような、ドラムで全体をアレンジしているような、そんな“目線”で、ドラムを演奏していたように思います。フィリー・ジョーは優秀なピアニストでもあるので、ドラムだけじゃなくて全体のこともよくわかっていたんじゃないでしょうか。

録音では“1曲数分”という長さに仕上げる必要があったので、フィリー・ジョーのこの才能が名作づくりにひと役買っていたのは間違いありません。その“目線”の裏づけとなるのが、この時代の彼のリーダー作品だと思います。自分名義の作品ではいわゆる“セッション的なもの”はほとんどなく、しっかりアレンジされている多管編成のものばかりなんです。自分が作りたい音楽はこういうもの、という一貫性があります。単にドラマーとして呼ばれた録音のときも、そんな目線を持ってセッションに挑んでいたんだと思います。フィリー・ジョーに惹かれてずっと変わらず好きな理由はこの“目線”なんです。この時代の代表的なフィリー・ジョー・ジョーンズ・リーダー作を参考までに挙げると、『DRUMS AROUND THE WORLD』、『SHOWCASE』、『BLUES FOR DRACULA』、『TRAILWAYS EXPRESS』でしょうか。

次ページ フィリー・ジョー・ジョーンズのドラミング