PLAYER

UP

Deep Purple’s ALL Original Album Review 〜イアン・ペイス生誕記念〜

- Text:Satoshi Kishida

- Photo:Ben-Wolf

半世紀以上もロック・シーンをリードし続けるブリティッシュ・ハード・ロックの重鎮バンド、ディープ・パープル。唯一のオリジナル・メンバーであるレジェンド=イアン・ペイスが6月29日で74歳! ここでは彼の生誕を記念して、ディープ・パープルのオリジナル・アルバムのディスコグラフィを掲載! 2006年8月号の“スーパー・ドラマー研究 イアン・ペイス”で掲載したものを含めて、1stアルバムから20年発表の作品まで一挙に公開!!

『ディープ・パープルⅠ/ハッシュ』(1968年発表)

パープルの記念すべきデビュー作は、1968年5月にわずか数日間で録音された。第1期に当たる本作での彼らは、ジョン・ロード(key)主導の下、当時先端だったアート・ロックを志向。「Hush」はシングル全米4位の大ヒットとなった。組曲風の「Prelude:Happiness/I’m So Glad」では、ビッグ・バンド・ジャズの影響を思わせるイアンの自由奔放なフィル・ワークが鮮烈だ。サイケ、プログレ、ポップ、ジャズが渾然となったサウンドに、将来の彼らの飛躍の萌芽が見える。

『詩人タリエシンの世界』 (1968年発表)

アメリカでの前作の成功を受け、またレコード・レーベルの要請もあって、デビュー直後からすぐに制作に入ったセカンド作。アート・ロック路線を踏襲し、ビートルズ、ニール・ダイアモンドなど、他アーティストのカヴァー曲も約半数を占める内容だが、メンバーが各人の個性を強く主張し、バラエティに富む。「Listen, Learn, Read On」のスピーディなスティックさばきやアルバム後半のクラシカルな楽曲でのスネア・ワークなど、楽曲の要をイアンが担っている。

『ディープ・パープルⅢ』(1969年発表)

アート・ロックの一派とされていたパープルが方向性を模索していた時期に作られた作品。本作発売時にはすでに第1期メンバーのエヴァンス(vo)とシンパー(b)は音楽性の違いから解雇されており、よりハードなサウンドを求めてバンドは動き出していた。本作1曲目「Chasing Shadows」はペイス作。パーカッションのオーバーダブを施した面白いリズム・アレンジが聴ける。

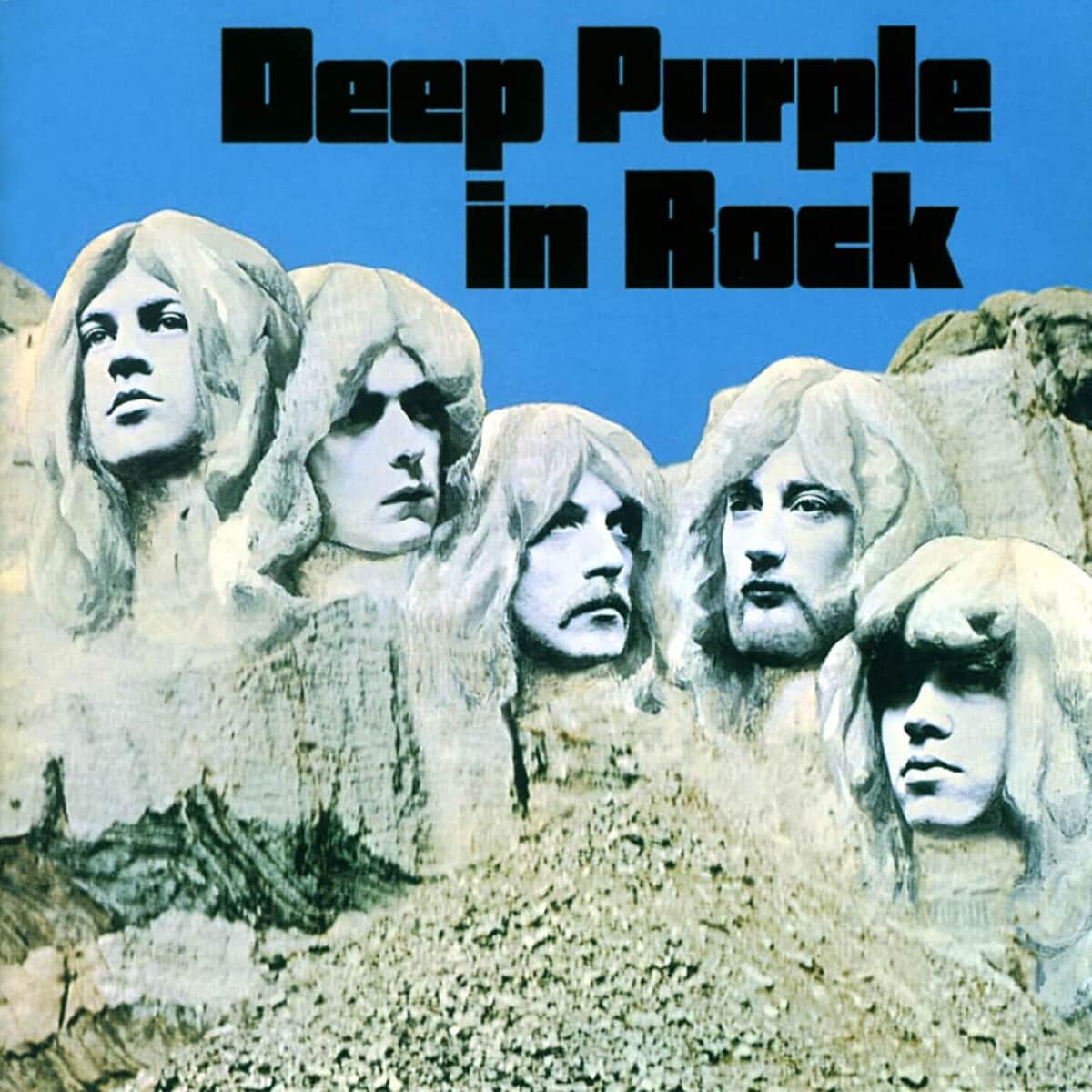

『イン・ロック』(1970年発表)

ギラン(vo)、グローヴァー(b)を迎えた第2期の幕開けにして、ハード&へヴィなサウンドが炸裂する新生パープルの誕生&衝撃作。1曲目「Speed King」冒頭の爆音イントロが始まりを告げる。ハイ・レベルの演奏能力を持つ者同志が火花散るインタープレイでしのぎを削る様は、ロックの醍醐味とは何かを叩きつける。「Flight of the Rat」最後のドラム・ソロは黄金のお手本。

『ファイアボール』(1971年発表)

一番の聴きどころは「Fireball」。ワンバスであるはずのペイスが、この曲だけツーバスで叩いている。それも、追加されたバスドラは、録音スタジオにあったキース・ムーンのセットから拝借したといういわくつき。16分のツブが揃いすぎているので、当初はワンバス連打で叩いているという噂もあった。作品は全体にマイルドで落ち着いた印象で、前作のようなアグレッシヴさは薄い。

『マシン・ヘッド』(1972年発表)

「Highway Star」、「Smoke on the Water」というロック史上の名曲2曲を擁するパープルの代表作。この2曲以外にも「Pictures of Home」冒頭のショート・ソロ、「Space Truckin’」でのドラムのオーバーダブによるパーカッシヴなソロ・パート、高速のシングル・ストロークなど、イアン・ペイス・ドラミングの基本プレイが満載の必聴盤だ。

『紫の肖像』(1973年発表)

パープル第2期のメンバーによる録音としては、これが最後となった作品。ブラックモアのやる気の問題か、ギター・ソロに精彩がなく、その代わりにギター・リフ、キーボード、ベースが目立つサウンド構成。結果的に、低音部分が強調されたファンキーな音作りになった。ドラマー目線で見た場合、全体にペイスのグルーヴィな側面を味わうことができる作品でもある。

『紫の炎』(1974年発表)

ギラン、グローヴァーに替わって、元トラピーズのグレン・ヒューズ(b&vo)、新人のデヴィッド・カヴァーデイル(vo)を加えた第3期の初作。ツイン・ヴォーカル編成と声質の変化により、ブルージーでファンキーなテイストが新しい味となった。「You Fool No One」でのペイスは、ファンキーなノリを超ハイ・スピードのフレーズで展開。そのスリルがたまらない。

『嵐の使者』(1974年発表)

前作の成功はむしろバンド内の衝突の種となり、ファンク志向のヒューズとそれに反感を持つブラックモアの対立が表面化する。本作にはリフを生かしたソウルフルで明るいノリの曲が多く、結果的にファンキーなハード・ロック・スタイルという新機軸を建てることにも結びつくのだが、バンドは分裂する。第3期は、ブラックモアの脱退をもって終了することになった。

『カム・テイスト・ザ・バンド』(1975年発表)

ブラックモア脱退でロードは解散を決意するが、ビリー・コブハムでプレイするトミー・ボーリン(g)を聴いたイアンが彼を推薦し、急遽、第4期が誕生。作風はさらにヒューズ色が濃厚だが、ファンキー・ロックの原型として現代性も感じさせる。だがボーリンの麻薬癖が災いし第4期も1年で崩壊。「Love Child」はボンゾを思わせる。ペイスのファンク・プレイにも注目。