PLAYER

UP

【Archive Interview】エルヴィン・ジョーンズ ②

- Translation & Interpretation:Akira Sakamoto

- Photo:Tetsuro Sato

譜面や楽曲を客観的に理解できれば

それに相応しいコンセプトを組み立てられる

その基礎になるのは自分自身の知識と経験だ

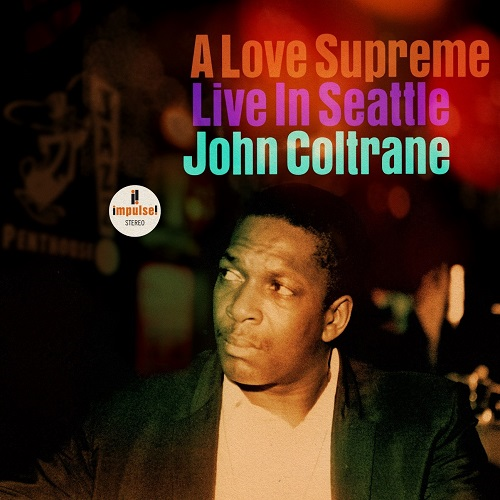

いよいよ発売を明日に控えたジョン・コルトレーンの未発表ライヴ音源『至上の愛~ライヴ・イン・シアトル』。その発売を記念し、名演を繰り広げたレジェンド・ドラマー、エルヴィン・ジョーンズの対面インタビューの前編をお届けしたが、今回はその後編を公開。コルトレーンとの出会いについて語った貴重な内容となっている。前編はこちら!

●(活動の場を移した)ニューヨークでも仕事を見つけるのにはそれほど苦労なさらなかったんでしょうね。

エルヴィン ニューヨークへ行く前に、私はデトロイトでケニー・バレルやバリー・ハリス、カーメン・マクレエと一緒のバンドにいてね、私達が出演していたクラブのオーナーのところに、ベニー・グッドマンのバンドから電話がかかってきたんだ。ちょうどその頃、兄のハンク(ジョーンズ)がベニー・グッドマンのバンドにいたから、彼らが映画『ベニー・グッドマン物語』のプロモーションを兼ねたワールド・ツアーの準備をしているという話は聞いていた。それで、ハンクがドラマーのオーディションを私にも受けさせるように話をつけて、私にニューヨークに出て来るようにという連絡があったというわけ。でも、私はまだ、ベニー・グッドマンのビッグ・バンドの音楽を演奏できるような準備ができていなかったんだ。オーディションでは、1時間で譜面を下見して、ドラムもセット・アップしなきゃならなかった。そしてカウントを取っていきなり演奏するんだ。しかも、ジーン・クルーパのドラムで有名な「シング・シング・シング」をだよ(笑)。ジーン・クルーパのドラム・ソロもやらなきゃならなかった。彼のソロの譜面は、曲の本編の譜面の2倍ぐらいあったから、とにかく困ってしまってね。こりゃダメだなと思ったよ。でも、翌日になって、私のすぐ前にシャドウ・ウィルソンが同じオーディションを受けて、やっぱりうまくいかなかったという話を聞いたときには、“シャドウ・ウィルソンでもダメだったんだから、それほど落ち込む必要はないや”と思ってホッとしたね(笑)。

その後、マイルス・デイヴィスから電話があって、ベニーのバンドはまだツアーに出る準備が整っていないみたいだから、オレのところでちょっとやってくれないかと誘われた。そしてチャーリー・ミンガスとテディ・チャールズから電話をもらったときに、彼らのバンドにしばらく腰を落ち着けることに決めたんだ。まだ、ドラマーが決まっていなかったから、誰かの代役じゃなくて、“自分がそのドラマーになるぞ!”と思ってね。あちこちたらい回しにされるのにもうんざりしていたし、別にそれでヤケになっていたわけじゃないけれど、状況に左右されずに、とにかく自分で思った通りのことがやりたかった……ミュージシャンとして、もっと実のある仕事がしたかったんだ。そんなわけで私は彼らのバンドで活動して、ツアーも何度か経験した。ただ、チャーリー・ミンガスには何というか、つまりその、控えめに言っても気性の激しいところがあってね……(笑)。

●控えめに言っても、ですか(笑)。

エルヴィン そう。で、彼はいつもテディ・チャールズ言い争いをしていたけれど、カナダへ行ったときに、チャーリーが「いったい、誰がリーダーだと思ってんだ!」と怒り出してね(笑)。ちょうどバド・パウエルがツアーをするのにドラマーとベース・プレイヤーを探しているところだったから、バンドはそのまま解散して、私はミンガスと一緒にバド・パウエルのツアーに同行することになったというわけ(笑)。ミンガスとはその後もずっと親友でいたよ。彼は素晴らしい人だった。大きな声でまくし立てたから、彼を怖がる人はたくさんいたけれど(笑)、根は紳士だったんだよ。とんでもない才能を持ったミュージシャンだったしね。本物の巨匠だった。

●彼にはデューク・エリントンに匹敵する才能があると言われていますよね。

エルヴィン 彼がデューク・エリントンと同じだけの成果を上がることはできなかったけれど、彼の遺した作品には、デューク・エリントンのものと同じくらいの価値があると思うよ。デューク・エリントンと共演したことのある人達にとって、彼のグループは単なるバンドというよりも、むしろ専門の音楽学校のようなものだった。ミンガス自身もデューク・エリントンのバンドで演奏したことがあって、自分のバンドのメンバーにも、“これはデューク・エリントンみたいにやらなきゃダメだ!”と言って、エリントンの音楽のような完璧さを求めていたよ。

●あなたが自分自身のスタイルを完成させたと実感なさったのはいつ頃ですか。

エルヴィン ウーン、よくわからないな。私のドラミングは、私がそれぞれの音楽を解釈した結果だからね。ドラミングのスタイルとか何とかじゃなく、私の物の見方の反映なんだ。この音楽はこう演奏されるべきだと判断したら、そのために自分が貢献できるような演奏を心がける––それだけのことだよ。私は今までずっと、この方法でやってきたんだ。台所でいろいろなものを手当たり次第叩いていた頃からずっとね(笑)。そんなわけで、君の質問の意味はわかるけれど、いつからと言われても答えようがないんだ。知識の蓄積によるものだからね。新聞を読むためにはまず、ABCから覚えなきゃならないよね。それと同じで、すべては学んでいく過程の一環なんだ。譜面や楽曲を客観的に理解することができるようになれば、それに相応しいコンセプトを組み立てることができる。その基礎になるのは、自分自身の知識と経験だよ。

●では次に、ジョン・コルトレーンとの出会いに就いてお話しいただけますか。

エルヴィン 彼と出会ったのは、確か1958年頃だったと思う。彼はセロニアス・モンクのカルテットで、ニューヨークの“ファイヴ・スポット”というクラブに出演していた。私はそのクラブからほんの通り2本ぐらいしか離れていないところに住んでいたから、よく彼らの演奏を歩いて観に行っていたんだ。モンクにウィルバー・ウェア、コルトレーン、そしてシャドウ・ウィルソンというメンバーでね。そして、モンクやコルトレーンの演奏をじっくりと聴いていた。やがてコルトレーンにも紹介してもらったけれど、彼が人と話をすることはあまりなかった。1時間ぐらいのステージを終えて休憩時間になると、彼が楽屋へ戻って練習していたからね。モンクはモンクで、じっと座っていたけれど、彼のあの視線に耐えながら彼と会話をする度胸のある人間はなかなかいなかったよ(笑)。

それはともかく、コルトレーンはすでにマイルスと共演するようになっていた。マイルスとは私もデトロイトで共演していたし、フィリー・ジョー・ジョーンズの代役で彼のバンドで1週間演奏したこともあった。コルトレーンと親しくなったのもそのときだった。お互いの背景には共通したものがあって、すぐに打ち解けることができたんだ。コルトレーンの演奏はすでに聴いたことがあったから、彼の伴奏をしたり盛り立てたりするのは、それほど難しいことじゃなかったよ。それで、彼が自分のグループを組んだら一緒にやってくれないかと言われたときにも、もちろんやらせてもらうよと答えておいた。そして1960年だったかな、バンドを組むからカリフォルニアへ来てほしいと電話がきたんだ。実は、コルトレーンからその電話をもらう前の日に、ディジー・ガレスピーから新しいカルテットに誘われていて、前向きの返事もしていたから、私はディジーに事情を説明しなきゃならないとコルトレーンに話した。そこで彼はサンフランシスコから飛行機でニューヨークまでやってきて、私と一緒にバードランドに出演していたディジーに会いに行って、私がコルトレーンのバンドに入る許可をもらったんだ。こういうことは、きちんとしておくべきだと思ったからね。で、コルトレーンのバンドはコロラド州デンバーで仕事があったから、私もすぐにデンバーに飛んだ。私の前任者はビリーヒギンズだったけれど、彼はとても親切で、私にいろいろと教えてくれたし、私は一晩中客席にいて、コルトレーンのレパートリーを彼が演奏するのを聴いて勉強することもできたから、すんなりと彼の後を継ぐことができたんだ。

◎作品情報

『至上の愛~ライヴ・イン・シアトル』

ジョン・コルトレーン

発売元:ユニバーサル 品番:

UCCI-1052 詳細はこちら●ユニバーサルHP