UP

ジャック・ディジョネット – 時代の先端を走り続けた名手を芳垣安洋が語る

- Interview & Text:Rhythm & Drums Magazine

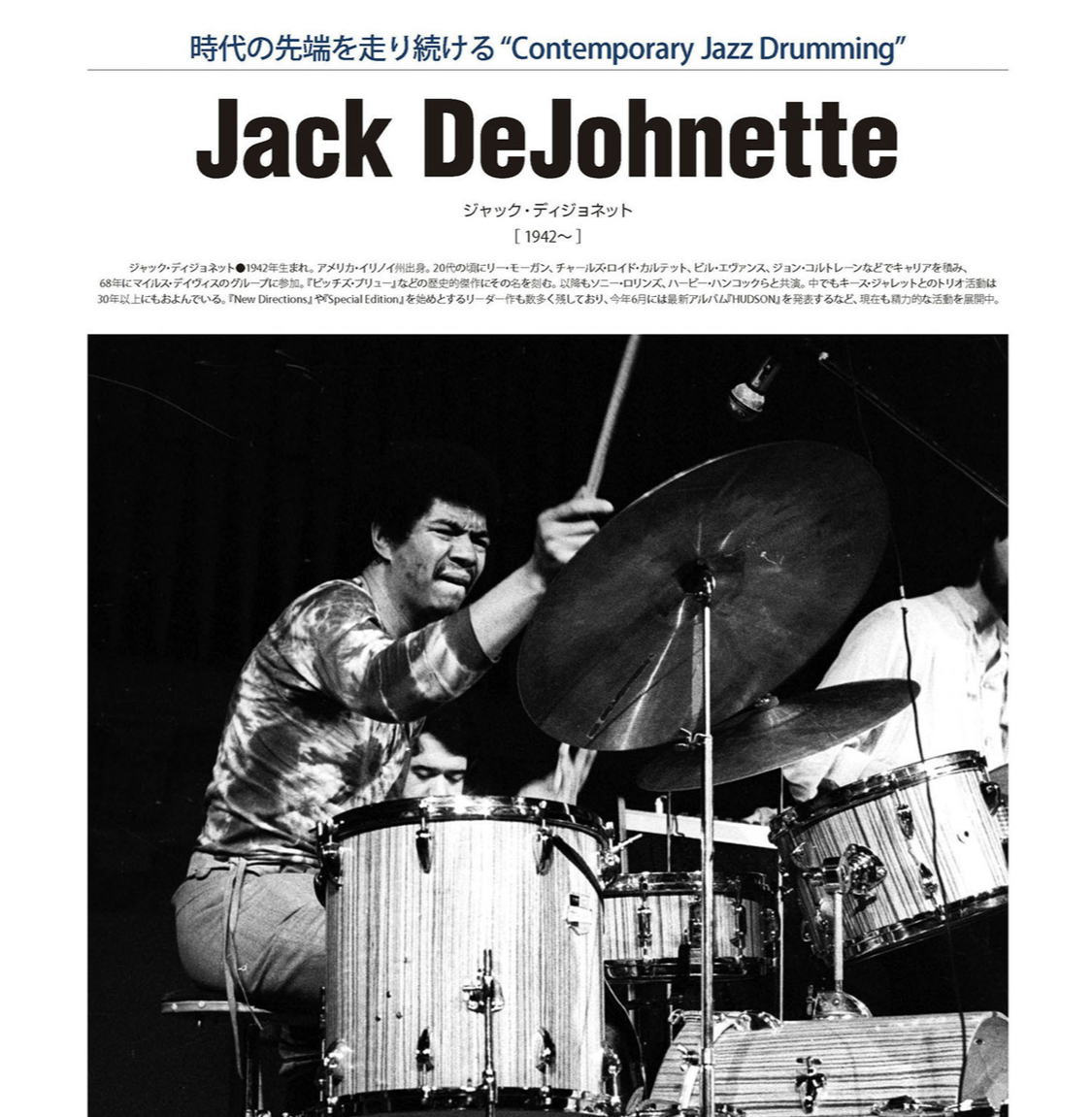

60年代から半世紀以上に渡ってシーンの先端を走り続ける達人、ジャック・ディジョネット。マイルス・デイヴィス、ビル・エヴァンス 、キース・ジャレットらレジェンド達と共演を重ね、独自のスタイルを貫いてきた孤高のドラマーである。本日8月9日は彼の79回目の誕生日ということで、芳垣安洋がその魅力を考察した2017年11月号の記事を公開!

いろんな要素を自分で全部抱え込んで

1つのリズムや表現方法として成立させた

ジャック・ディジョネットを意識してちゃんと聴いたのは、大学に入った18歳くらいのとき。軽音楽部に入って、当時の俺はジャズをまったく知らなくて、先輩から「ビル・エヴァンスを聴け」と言われたんだよね。もちろんジャズ喫茶に行けば、有名な『ワルツ・フォー・デビイ』とかが流れるから、“耽美的な人なんだ”とか思ってたら、マイルスのバンドにいたって言われて。実際に『カインド・オブ・ブルー』以外の参加作品を聴くと耽美的じゃなくてすごいリズミックなんだよね。こういう面もある人なんだなと思っていたら、次に聴かされたのがビル・エヴァンスの『ライヴ・アット・モントルー』。エディ・ゴメスとジャック・ディジョネットとのトリオで、まぁリズムがすごくて、その後にチャールズ・ロイドの『フォレスト・フラワー』を聴いて、これはロックみたいだとか思ってカッコいいな、と。

それをきっかけにキース・ジャレットなんかも聴くようになったんだけど、そうこうしているうちにマイルスのある時期はジャック・ディジョネットがドラムだっていうことで聴いたんだけど、それは本当にわからなくてさ(笑)。トニー・ウィリアムスがやっていたときのマイルスはテンポも何もわからないんだけど、“これはすごいぞ、こんなジャズがあるんだ”と思っていて。“マイルスはこの頃が最高でしょ”とか思って聴いてて、さらに少し前のフィリー・ジョー・ジョーンズがいた頃は “これこそがジャズのスウィングか”みたいな感じで聴いていたから、そういうのに比べるとマイルス時代のディジョネットは俺の中では最初、影が薄かったのかも。

でも23〜24歳の頃に『ニュー・ダイレクションズ・イン・ヨーロッパ』っていうECMから出たディジョネットのバンドのライヴ盤を聴いて参っちゃったんだよね。“この人は、こういうところに魅力があるんだ”と思って、それからすごく聴き出したんだけど。当時スペシャル・エディションというバンドをやり出していて。それがまぁすごくカッコ良かったんだよね。サックスが2〜3本、ドラムとベースだけで複雑なリズムの絡みをしていて、ベースは普通にスウィングを弾いているんだけど、4拍子を2小節やったら9拍子、4拍子、一方でサックスは8分の7のフレーズを吹いていたりとか。あとから分析したらこんな構造になっているのかって思ったけど、当時はどこで合ってるのかさっぱりわからなかった。

ジャックはとにかく独特なサウンドで……当時はまだソナーのドラムがあまり出回っていなかったし、何て独特な音なんだろうって思ったり、80年代半ばに出たソニー・ロリンズとのライヴ盤とか、パット・メセニーと一緒にやったりしていた頃……実際にライヴで観たんだけど、やたらチャイナを叩いているんだよ。こんなことやったらうるさいだろと思うんだけど(笑)、カッコいいんだよね。普通のビバップという枠では収まらないアプローチを理解したときに面白いなと強く思ってそういう耳で聴き返すと、マイルスとやっている頃もすごいんだよ、やっぱり。こんなにすごいことになっているんだっていう音楽で。ディジョネットはジャズの源流を汲んだ部分も当然あるんだけど、そこにいろんな要素を自分で全部抱え込んで、見事に1つのリズムや表現方法として成立させたことをやった人だと思うんだよね。そういう目で見て、耳で聴くと、常に新しい感覚で、時代の先端でやり続けてきたことがわかる。

しかもそういうことをやりながら原点回帰みたくキース・ジャレットとスタンダードをやるんだよね。実際に見てると普通にやってるんだけど、やっぱりあの人のサウンド、ちょっとしたところで出す音、フレーズが普通のメイン・ストリームだけじゃない方法論が見えるんだよね。約20年やってるキース・ジャレット・トリオもすごくジャズ的だけど、そうじゃない要素もわかりきった上で全員が会話してるというか。そういう面白さとすごさがあって。

次ページ ジャズ・プレイヤーとして理想的