SPECIAL

UP

【Report】SONOR 150 in JAPAN「THE BEAT OF LIFE.」Day 2:ベニー・グレブ

- Special Thanks:SONOR/KOMAKI TSU-SHO Co., Ltd.

- Report:Atsuki Sano/Photo:Akito Takegawa

今年創業 150周年を迎えたドイツのドラム・メーカー、SONOR。そのアニバーサリーを記念して、去る11月29日〜30日の2日間に渡って行われた“THE BEAT OF LIFE. -SONOR 150 in JAPAN-”。山木秀夫を筆頭に国内ドラマーが盛り上げだDay1に続いて、後編としてドイツが誇る超人ドラマー、ベニー・グレブを迎え、”WORLD STAGE”と題して行われた11月30日=Day2の模様を紹介していこう。

黎明期から現在、未来へと繋がる

“伝統と革新”のプレゼンテーション

SONORの150周年を記念して行われた「THE BEAT OF LIFE.」には、ドイツの本社よりMrowka Olrik(SONOR Head of Sales/営業統括マネージャー)、Philipp Schneider(SONOR International Sales Manager/海外営業マネージャー)が来日。両日に渡ってブランドの黎明期から現代、そして未来へと繋がる“伝統と革新”の歴史についてプレゼンテーションが繰り広げられた。

SONORの物語は1875年、ドイツ中東部にあるザクセン=アンハルト州ヴァイセンフェルスの小さな工房からスタート。創業者であるヨハネス・リンクが当時手がけていたのは、太鼓の皮や軍用太鼓といったものだったが、彼の根底にあった“良いものを作りたいという”情熱が、後に150年続くブランド哲学の原点となったと語る。その後、1907年にラテン語で“響き”を意味する“SONOR”商標が登録。同年に当時革新的だったフット・ペダルを考案し、製材所を持つほどに成長。着実にドラム・シーンにおける存在感を高めていったという。

しかし、その後の歩みは平坦ではなく、創業者の死、壊滅的な工場火災、2度の世界大戦……中でも第二次大戦後、東ドイツに取り残されたSONORは存続の危機に直面。そのときに同社を救ったのは、2代目のオットーが築いてきた“信頼”だったそうだ。1930年に名誉領事となったスウェーデンの王室との友情、そして息子であるホルストの助けもあり、1950年に東から西への移転を成功させ、ブランドの命を未来へと繋いだという。このエピソードは、SONORが人の繋がりによって守られてきた存在であることを象徴していると語っていた。

1950年代以降、SONORはモダン・ドラム・メーカーとして大きく飛躍。“ティアドロップ・ラグ”を備えたドラムは、ケニー・クラークやロイ・ヘインズといった名だたるジャズ・ドラマーに愛され、世界中でその音色を響かせた。また1961年にはデザイナーのオトル・アイヒャーが手がけたマレット・マークのロゴが誕生し、デザインにおいても明確なアイデンティティを確立していく。

そして日本との関係も、SONORの歴史を語る上で欠かせないと説明。1970年代のChampionシリーズに採用されたローズウッド化粧板は“SONOR=ローズウッド”というイメージを日本に深く刻み込んだ。1980年にはフランクフルトで小牧正明氏とホルスト夫妻が出会い、翌年コマキ楽器が総代理店となり、強いパートナーシップで結ばれている。2013年に和楽器工房の三島屋楽器店と共同で手がけた”欅スネア”も印象深いアイテムとのこと。

ブランド100周年で発表されたPhonic、80年代を代表するSignatureやLite、90年代以降のDesignerシリーズへと、次々と革新的なアイテムを投入。ここではHiliteと日本の同タバコ銘柄との間で少々混乱があったという日本ならではの逸話も披露された。そして2006年にDesignerの後継として登場したSQ2は、ドラムの完全カスタムを現実のものとし、近年ではProliteやVintage、SQ1など、伝統と革新を融合させたラインナップが展開されている。

そして2025年、150周年の節目に限定復刻シリーズに加えて、新たに発表されたのがステージにも展示されたMomentum。ProliteのT.A.R. Mount SystemやSQ1のSound Sustainerといった定評あるハードウェアが採用され、ビーチ、バーチ、メイプルの3種からシェル材を選択できるドラム・セット・シリーズだ。また、従来からのO.S.M.によるシェル直径の最適化に加え、深さにおいても初採用。各ドラムの音響性能向上はもちろん、セットアップの快適性も向上しているという。ベニー・グレブは同シリーズについて「名器S-ClassixやDeliteを想起する、素晴らしいドラムです」と語っていた。

150年に渡って受け継がれてきた“響き”=SONORは、新シリーズを加えて進化を続け、これからも人と人を繋ぎ、新しい時代へ鳴り続けていくだろう、そんなことを感じさせるプレゼンテーションであった。

言い訳できないほど素晴らしいドラムを駆使して

ベニーが繰り広げた圧巻のパフォーマンス

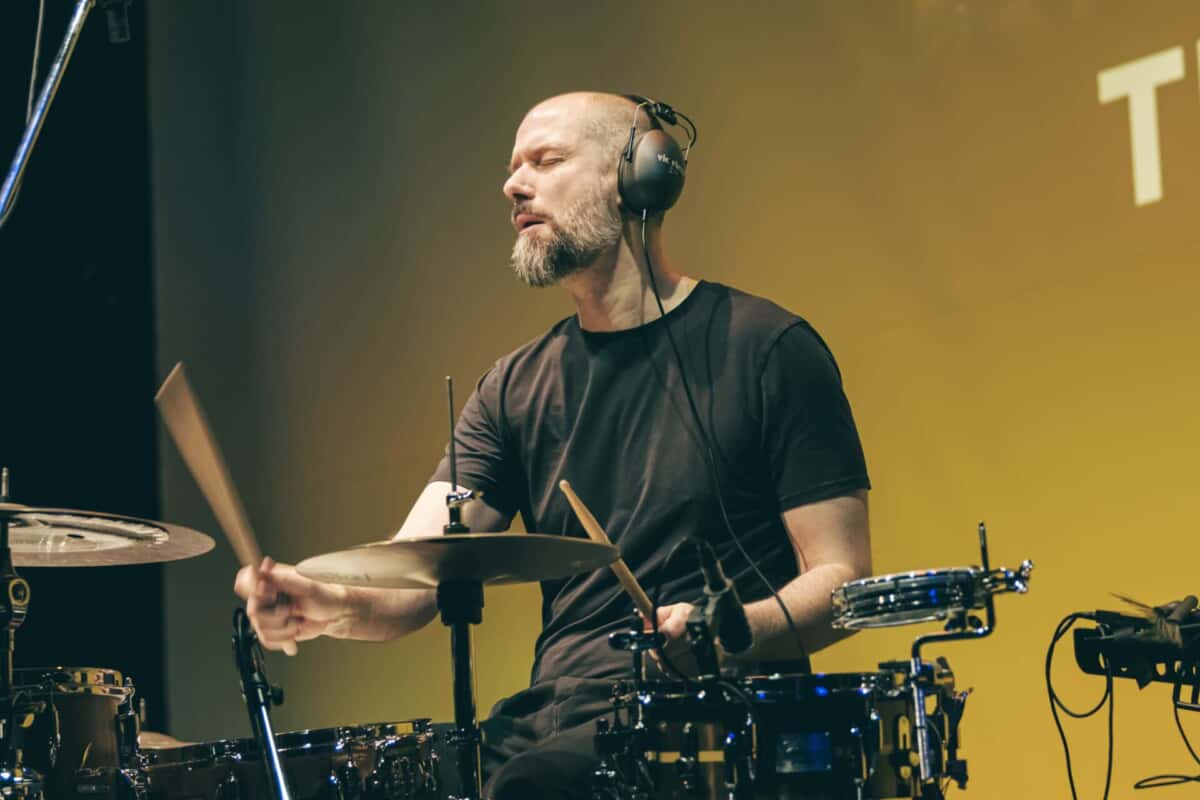

“WORLD STAGE”と銘打ったイベント2日目。前述の通り、150年の歴史を振り返り、新製品=Momentumの紹介が終わると、期待で会場の空気が一気に引き締まった。そんな中、颯爽とステージに現れたベニー・グレブは、「ワタシノニホンゴハカンペキデス」とジョークで場を和ませると、間髪入れずに演奏。1曲目はソロ・アルバム『Brassband』より「Detective」。しなりの効いたグルーヴが空間を満たし、わずかな時間で会場の視線を1つに収束させていく。続く「Outtasite」ではアップテンポながら休符/間の取り方が心地良く、ブラスのリフを背にベニーのドラムが主旋律としてまさに“歌っている”印象だ。

イベントでベニーが使用したのはVintageシリーズの3点セットと自身のシグネチャー・スネア2台。コンパクトな構成ながら音域が広く、鋭いクラック音を放つメイン・スネア、ローで存在感のあるサイド・スネア、豊かに鳴るタム、サイズを超えた低音と鋭いアタックを兼ね備えたバス・ドラムが、彼の表現力を余すところなく受け止めていた。

続いて披露された約15分のフリー・ソロでは、会場に独特の緊張感が漂う中、柔軟かつパワフルなストロークで楽器の素直な鳴りを引き出しつつ、シェルを叩くエフェクティヴな奏法や、ヘッドを押さえて音程を変えるチョーキングで、ドラムを瞬時にメロディ楽器へと変貌させる。技巧を誇示するのではなく“音をどう響かせるか”に集中し続ける姿勢が、強い説得力を持つサウンドとして昇華されていた。その後のトークでは、SONORへの感謝と共に、ドラムを叩くことが自分をドラマーとして定義してくれる行為であると語る。「昔はうまくいかないと楽器のせいにしたこともあったが、今はしない。言い訳できないほど素晴らしい楽器だから」……その言葉は、直前の演奏と共鳴し、重みを持って響く。

続いてQ&Aに移り、多用していたパーカッシヴな奏法について尋ねられ、“偶然と影響の両方”で身についたと説明。パーカッショニストからの影響と、自身で編み出したこととして、1つのドラムでも鳴らし方次第で音程感を変えられること、弦楽器の発想をドラムに応用していることを語り、こうした表現が可能なのは、生楽器ならではと強調していた。

続いてはオリジナルのメドレー演奏へ。“自分が影響を受け、経験してきた音楽を凝縮したもの”だというその演奏は、「Paperback Writer」、「Take Five」などあらゆるジャンルの楽曲が4〜8小節ほどで目まぐるしく切り替わり、リズム・アプローチも自在に変化していく。特に印象的だったのは、Animals As Leadersの楽曲からマリオのゲーム音楽へ移行する場面。文脈のまったく異なる楽曲同士を繋ぎながらも、サウンドに迷いは一切なく、すべてをドライヴさせていく。

その後行われたチューニングの実演では、スネアのボルトを手元2箇所緩めるだけで、素早く本番中に倍音を整理できることを示し、音の変化をその場で体感させてくれた。セット全体についても、なるべく音階が成立するよう調整し、タムやシンバルも含めてワイドレンジな関係性を作っているという。セットを1つの楽器として捉える思想が明確に伝わってきた。また「あなたが演奏で音楽を作る際に気をつけていることは?」という問いに対し、ベニーは「結局は基礎に尽きる」と答えた。瞑想や、退屈な時間がアイディアを生むこと、頭こそが最も重要な道具であることを語り、手拍子のエクササイズを通して、“簡単だと思った瞬間に集中を緩めるのがいけない”と示す。何をやるかではなく、どう演奏するか。音色やダイナミクスへの集中だけでも、表現は無限に広がるのだ、と。

終盤では、外部評価に縛られずに自分の内側にビートを確立させて邁進する心地良さについて語った後、自身が参加して2年目となるバディ・リッチ・ビッグバンドから1曲演奏。超ハイテンションなプレイでありながら、硬質〜柔軟を行き来する音色とタッチのコントロールは極めて繊細だった。長く鳴り止まない拍手。その中で自然と浮かんだ“まだまだ、この音と話を浴びていたい”という気持ち……そう思わせてくれる素晴らしいステージであった。