PLAYER

UP

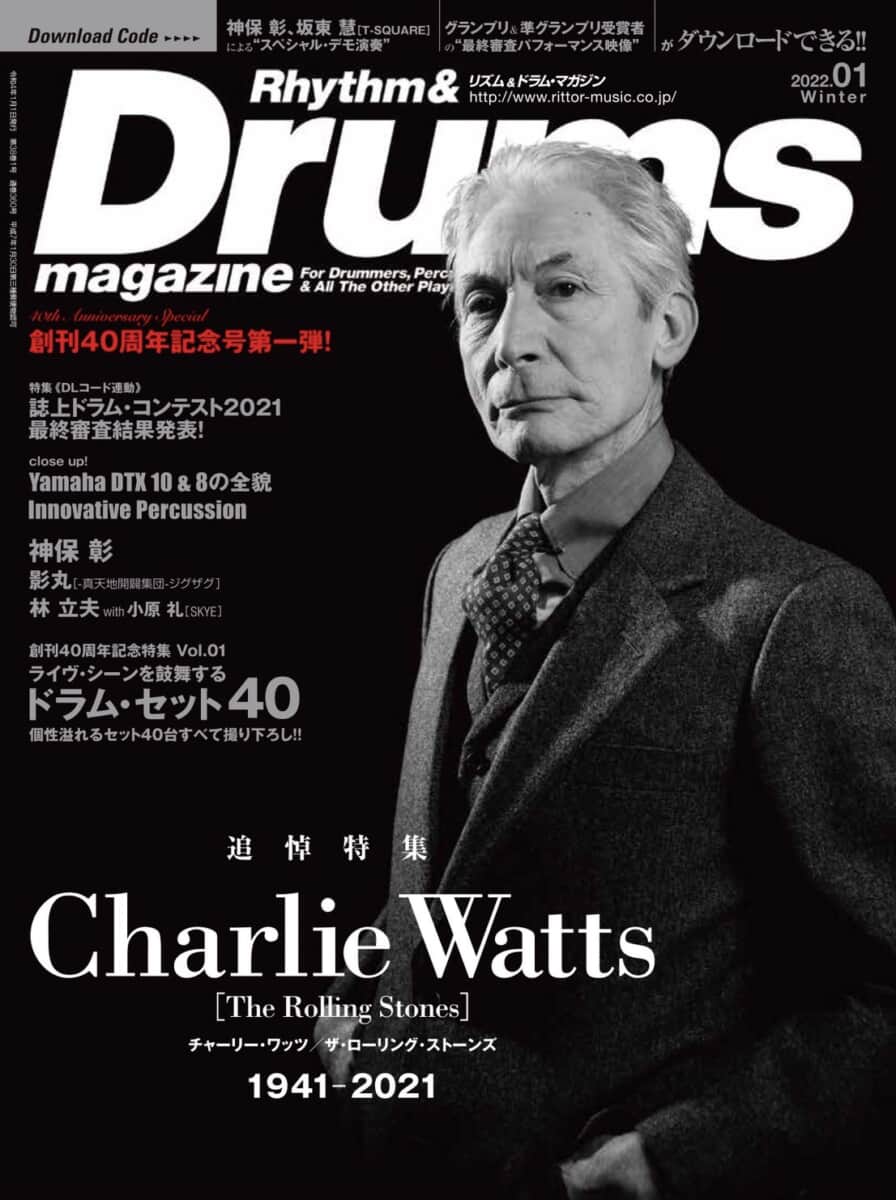

The Rolling Stones’ Original Album Review Vol.01〜チャーリー・ワッツ追悼〜

- Text:Satoshi Kishida

8月24日に急逝されたザ・ローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツ。ドラム・マガジン2022年1月号では、その足跡を振り返る追悼特集をお届けしているが、その一環としてドラマガWebでは、ストーンズのオリジナル・アルバムのディスコグラフィを掲載。Vol.01では60年代に発表された10作品の“アメリカ盤”をレビュー!

『England’s Newest Hit Makers』

(64年5月発表)

米デビュー盤。英デビュー盤『The Rolling Stones』から、米デビュー・シングル「Not Fade Away」をM1に置き発売。「Not Fade Away」のボ・ディドリー・ビートやウィリー・ディクソンの曲を性急な2ビートにして疾走するM3「I Just Want to Make Love to You」など、R & Bを若々しくプレイ。M9「Tell Me」のみオリジナルで、ジャガー/リチャーズの初作。

『12×5』

(64年10月発表)

ツアーで米上陸を果たしたセカンドは、憧れのシカゴ、チェス・スタジオでの録音。音質的にも前作より格段に良く、若きストーンズの実力を瑞々しく伝える傑作。M1「Around and Around」では4ビート風スウィングが炸裂、インスト曲のM7「2120 South Michigan Avenue」ではタイトなハットで、ロカビリー曲のM12「Susie Q」ではシンバルとタムで激しくノリまくるチャーリーが聴ける。

『The Rolling Stones, Now!』

(65年2月発表)

米3作目は64年末の2回目のチェス・スタジオとハリウッドRCAスタジオでの録音が中心。英盤セカンド『The Rolling Stones No. 2』とは7曲ダブり。M4「Heart of Stone」、M5「What a Shame」、M8「Off the Hook」、M12「Surprise, Surprise」はジャガー/リチャーズ作。ストーンズ色が出たソウルフルな「Heart of Stone」とブルース丸出しの「What a Shame」との対比が良い。M7「Down the Road a Piece」はチャック・ベリーの前で演奏し、褒められたという伝説つき。

『Out of Our Heads』

(65年7月発表)

ほぼ全曲、米録音となった4作目は、キャリア初の全米チャート1位を獲得。バンドの代表曲M7「(I Can’t Get No)Satisfaction」、冒頭からヘヴィなバスドラにド肝を抜かれるM1「Mercy, Mercy」、ビート・バンド然とした軽めのビートのM3「The Last Time」、タイトなスネアに打ち抜かれるR & BのM8「Cry to Me」など、曲調によるチャーリーのプレイに余裕と表現の深みが。

『December’s Children (And Everybody’s)』

(65年12月発表)

米5作目はハリウッドRCAスタジオでの録音を中心に、英国発売のライヴEP『Got Live If You Want It!』に収録の2曲や、蔵出し曲を加えたもの。R & R色が濃いが、「(I Can’t Get No) Satisfaction」に続く全米1位のM7「Get Off of My Cloud」や、ストリングスを加えたバラードのM9「As Tears Go By」など、作曲チーム、ジャガー/リチャーズの成長を感じさせる曲が多い。

『Aftermath』

(66年7月発表)

ハリウッドRCAスタジオを拠点に、ジャック・ニッチェの音楽的サポートの元、初めて全曲ジャガー/リチャーズのオリジナル曲でまとめられた米6作目。インド風のR & Rが妖しい魅力のM1「Paint It Black」、モータウン調のタイトなビートのM4「Under My Thumb」、11分という長尺セッションのM11「Goin’ Home」など、バンドの個性が開花。

『Between the Buttons』

(67年2月発表)

録音の拠点をロンドン、オリンピック・スタジオに移して制作された米7作目。全編ジャガー/リチャーズ作。R & Bバンドとしてスタートした彼らが、オリジナルを中心に独自路線へと踏み出した作品とも言える。曲調もさまざまで、対応するチャーリーのプレイやサウンドにも工夫と遊びが豊富に盛り込まれ、楽しめる。

『Their Satanic Majesties Request』

(67年12月発表)

当時のサイケ・ブームやビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』への対応と言われる、問題作にして初のセルフ・プロデュース作。オモチャ箱をひっくり返したようなという形容がぴったりの混沌とした側面もあるが、M6「She’s a Rainbow」など美しい曲も。M8「Gomper」でのブライアン・ジョーンズのタブラにも大きな魅力がある。

『Beggars Banquet』

(68年12月発表)

自らのルーツを見つめR &Bへ回帰したとされる傑作だが、M1「Sympathy for the Devil」では、右チャンネルのコンガと、左側のスネアを合わせてポリリズムを刻む工夫がされていたり、M6「Street Fighting Man」では子供用のドラム・キットを使い、音を潰すといった試みもなされている。これまでの経験が大きく実を結び、輝かしい黄金期へ。

『Let It Bleed』

(69年11月発表)

ミック・テイラーの加入、ブライアン・ジョーンズの脱退と死など、激動期を背景に制作された傑作。キースを中心に米南部音楽の探究がテーマ。ロバート・ジョンソンのカヴァーM2「Love in Vain」にはクラプトンも絶賛。チャーリーの泥臭いドラムの音もすごい。ファンキーでソウルフルなスワンプ・ロックへと大きく踏み出した。

※本原稿は2006年4月号に掲載された内容に再編集を加えたものとなります。

チャーリー・ワッツ追悼 ドラム・マガジン2022年1月号

約40ページに渡ってチャーリーのドラマー人生を深掘りする追悼特集。Modern Drummerや本誌で実現した貴重なアーカイヴ・インタビューを軸に、楽器変遷、縁深いジム・ケルトナー&サイモン・フィリップスが本誌のためだけに応じてくれたインタビューも収録。他にもジャズやブギウギにも傾倒していたチャーリーのプレイ考察や、ジョジョ・メイヤーによるテクニック解説、ラストには国内フォロワーからのメッセージも掲載。さまざまな角度から、その偉業を振り返ります。